- HOME

- 受賞者・ファイナリスト

- 第4回「三井ゴールデン匠賞」受賞者

第4回「三井ゴールデン匠賞」受賞者一覧(敬称略・50音順)

応募タイトル

伝統工芸の小倉織を現代のテキスタイル「小倉 縞縞」として創出

第4回「三井ゴールデン匠賞」審査員特別賞

- 受賞者

コメント - このたびは、大変光栄な賞をいただき、ありがとうございました。

小倉織は一度生産が途絶えた織物だからこそ、関係者一同、伝統をつなげていく必要性を強く感じながら仕事をしています。

三井ゴールデン匠賞は、作り手にはもちろん、それに携わる事業者にもスポットライトをあてていただけるもので、今回の受賞は大きな励みとなりました。

私自身は手織りの染織家と、機械織のためのテキスタイルデザイナーの二つの顔を持っており、「小倉 縞縞」では、機械に「手」の技を同化させ、機械織だからこそできる表現を追求しています。

これからも小倉織の更なる可能性を広げ、進化を目指しながら、現代の人々に求められるものづくりとは何かを常に考え、未来につながる伝統工芸の発展に貢献できるよう、真摯に取り組んでいく所存です。

- プロフィール

-

1952年北九州市生まれ。早稲田大学文学部中退、染織の道に進む。1984年に郷里の小倉織を復元、再生。手織りによる小倉織の帯を日本伝統工芸展などに出品し、受賞多数。2007年広幅で機械織の「小倉縞縞」ブランド立ち上げからデザイン監修を務める。ミラノサローネなど海外での発表も続けている

- 講評

-

最盛期には生産工場が100社あったとされるが、昭和初期には低迷していた小倉織。手織りや、外部の工場に委託していたが、自社工場の必要性を感じ、2008年に小倉織物製造株式会社を設立。小規模工場の利点を活かし、小ロットからの注文にもすばやく対応できることを強みに受注を広げている。築城則子氏がアートディレクター、デザイナーを務めるブランド「小倉 縞縞」は、ファッション、インテリア、サッカークラブのユニフォームなど縞の可能性を感じさせるさまざまなプロダクトへと展開。「繊細な縞を、多くの人が手に取れるよう柔軟に展開している」(審査員長・外舘和子氏)。産地活性への貢献、若手育成が評価された。

- 取り組み

-

江戸時代の初期から小倉藩で織られていた歴史ある綿織物、小倉織。昭和初期には低迷していたが、1984年に築城則子氏が手織り、草木染めで小倉織を復元、再生。経糸の密度の高さによる丈夫さと色彩の豊かさの個性を生かし、日本伝統工芸展などで帯を中心に作品発表を続けてきた。しかし、手織りの帯は一点もの。汎用品として、2007年に機械織による広幅小倉織を開発。丈夫でなめらかという特徴を持つため、バッグや新世代のデニムなどのファッション、カーテンやクロスなどのインテリアと、多分野へ小倉織の可能性を広げている。

- 作品紹介

-

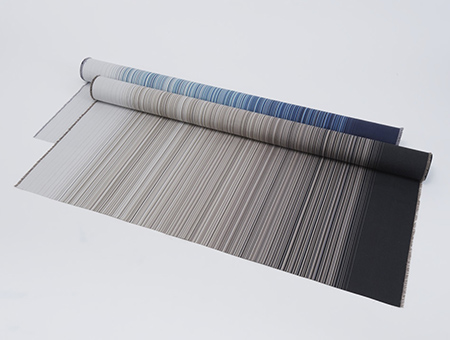

縞縞EVOL「自在無彩」

現代の小倉織として「EVOLUTION(進化)」から名付けた新シリーズ。自社工場に導入した最新型整経機により、140cmの生地幅全体をキャンバスに見立てた自由なデザインを可能にした。機械に「手」の技を同化させ、小倉織の特色である経糸の高密度が、より表現を深めている

応募タイトル

第4回「三井ゴールデン匠賞」審査員特別賞

秋田県

応募タイトル

- 受賞者

コメント - この度は思いもよらない素晴らしい賞を賜り、誠に有難う御座います。

秋田県は古くから鉱山が栄え、金銀銅等、貴重な金属を多く産出し、2次産業として金属工芸の文化が発達しました。 優秀な金工師を多く輩出し、刀装具をはじめ各種金銀細工の装飾品等、高度な技術が確立され発展を遂げましたが、 中でも最も困難な技法とされるのが金銀銅杢目金でした。

この仕事を現代に蘇らせ、時代に合わせた作品に進化させることを目標に長年研究を重ねてまいりました。

現在はその存在を広く世に知らしめると共に、後世にこの技術と文化を伝えるべく日々取り組んでいるところです。

その意味においても今回の受賞は新しい作品作りの励みともなり、活動に取り組む力となり得るものでした。

関係者の皆様に深く感謝を申し上げます。本当に有難うございました。

- プロフィール

-

1937年秋田県秋田市出身。父親に師事し10歳で工芸の世界に入る。金属工芸を生業とする傍ら、失われた技法「金銀銅杢目金」の再現に尽くし技法を確立、その発展継承、保護育成に努める。秋田県美術工芸協会会長(42年間)、秋田市文化賞。秋田県文化功労者表彰。地域文化功労者文部科学大臣表彰。日本工芸会正会員

- 講評

-

杢目文様に加え、新たに板目文様を出すことにも成功。デザインに多様性を持たせ、現代的な茶道具、花器、飾り箱などを制作。「杢目を出すのは難しいなかで、このように自由にデザインできる技術力を推したい」(審査員・清水眞澄氏)「失われた技法を解明した、ゆるがない信念」(審査員・千宗屋氏)など審査員より高い評価を得た。

- 取り組み

-

金銀銅杢目金はかつて鉱山が栄え、金銀細工で名を馳せた秋田藩佐竹家由来の伝統工芸品。金、銀、銅、赤銅など数種類の金属を層状にし、高温で融着。堀孔、鍛延を繰り返し秀麗な杢目文様を表出させた板状の素材のことを杢目金と呼ぶ。秋田藩お抱えの金工師・

正阿弥伝兵衛 が始祖とされ、刀のつばや柄に取り入れられた。金、銀は融点が異なることから金工技術の難易度が高く、貴重な金を素材にするという特殊性から、その技術は一子相伝、文献一切なしの口伝のみとされ、長年再現困難な幻の技法とされていた。10歳より金工の道に入った林美光氏は、20代でわずかに現存したこの金銀銅杢目金作品と出会い、以後、再現に挑戦する。60代にしてようやく正阿弥伝兵衛の技法を解明し、技法消失以前の作品に比肩する作品の制作に心血を注いできた。

- 作品紹介

-

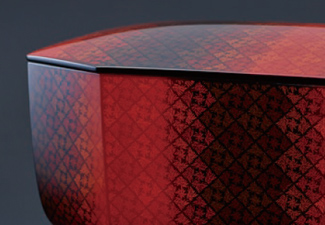

金銀銅杢目金

切嵌飾箱 「玉水」切嵌技法を用い、金銀銅杢目金の秀麗さを黒地(赤銅)との対比によって引き立たせた飾箱。メインとなる荘厳な玉杢目紋様に合わせ、繊細な板目紋様を添わせることで杢目金の多様性と奥深い美を表現している

応募タイトル

後継者不足の職人技を障がいのある異才の若者が継承

第4回「三井ゴールデン匠賞」奨励賞

応募タイトル

後継者不足の職人技を障がいのある異才の若者が継承

- 受賞者

コメント - この度は、素晴らしい賞をいただきまして誠にありがとうございます。

こだわりが強く反復作業を繰り返す集中力を持つ自閉症の方は、生まれながらに職人的気質を兼ね備えていると言えます。一般就労が困難で社会との接点が少ない彼らの才能が、後継者不足の職人技継承として活かされるようになれば、どんなに素晴らしいだろうと、千鳥うちわをモデルケースにすることを試行錯誤してきました。

この取り組みを、名だたる伝統工芸職人の方々と並んで受賞させていただけたことは、障がい児の親御さんや福祉関係者にとって夢のような出来事で、大きな希望につながります。個人的には歴史的なことだとすら感じています。

まだ広く理解いただくには時間がかかるかもしれませんが、少しずつでも異才への継承事例が全国でも実現していくことを願いつつ、千鳥うちわの作品が世界に羽ばたけるように継続していきたいと思います。

- プロフィール

-

伝統と福祉の連携(伝福連携)を実践する任意団体。反復作業に集中できる障がい特性を持つ若者たちの可能性に寄り添い、講座形式で職人技を指導。2019年千鳥うちわ作品を灯りのインスタレーションとして神社で展示後、ミラノやパリから受注。千鳥うちわを継承モデルとして、また活動の媒体として広げることを目指している

- 講評

-

50以上の工程があるという千鳥うちわの制作。資材を和紙、竹骨、持ち手の3つに分け、各パーツを今後の継続制作が可能な施設で練習にとりかかった。障がいを持つ方のそれぞれの個性に合わせた工程を割り振ることで、その能力を存分に引き出し、結果としてクオリティの高いプロダクトとして仕上げた。「取り組み自体も素晴らしいが、たとえものづくりの背景を知らなくても、欲しくなる完成度」(審査員・千宗屋氏)

- 取り組み

-

江戸時代初期、京都から日本橋に渡り進化した「江戸仕立て都うちわ千鳥型(通称:千鳥うちわ)」は、独特の千鳥型フォルムと、約100本の極細の竹骨が精巧に並ぶ美しさを持つ。羽塚順子氏は竹骨の並びの緻密さを見たとき、「 自閉症スペクトラムの子の作業に向いている」と直感。うちわの技術が後継者不足で絶えようとしている現実と、並外れた集中力を持ちパターン化した職人的作業が得意ながらも、コミュニケーションが苦手で才能を活かせない障がい者就労支援施設に通う若者が多くいる現実。この「職人技と異才」をマッチングしたいと、伝承モデルを藤田昂平氏と企画。職人である加藤照邦氏からの指導協力、技術伝承講座、資材調査、調達交渉を進め、今後のモデルケースともなりえる伝福連携を実現。

- 作品紹介

-

江戸仕立て都うちわ千鳥型(千鳥うちわ)

千鳥うちわ一筋60年以上の職人から技を学び、楮からの和紙漉き、真竹の極細加工と竹骨貼り、杉材切り出し加工、持ち手磨きと、それぞれ資材調達から仕上げまで障がいのある若者の手仕事で行った。磨き込んで丸みのある持ち手、光を透かした美しさが際立つようリデザイン

応募タイトル

香川県の可能性と魅力を最大限に集約。

第4回「三井ゴールデン匠賞」奨励賞

- 受賞者

コメント - 奨励賞という素晴らしい賞を頂けたこと、ありがたく思っております。

これまで自分が進んできた道を見直す良い機会を頂き、これからの未来につながるビジョンに繋げることができたように思います。

大変有意義な時間を過ごさせて頂けたことに、心より感謝いたします。

それと共に、まだまだ頑張れと、背中を押されたような気もいたします。

その期待は大変嬉しく、これからの製作における活力になりました。

いま、私たちが進んでいる道は、時間が経てば伝統と呼ばれるかもしれません。

後世に恥ずかしくない道を切り開き、新たな伝統の模索を後押ししていただける三井ゴールデン匠賞には、感謝しかございません。

これからも、新しい発想そして具現化を通して、皆様に楽しんでいただけるような作品作りに精進いたします。

- プロフィール

-

香川県出身。重要無形文化財保持者・磯井正美氏に師事。日本伝統工芸展をはじめ数々の賞を受賞。フランスを中心に様々な国で作品を発表。香川漆器の可能性と発展のため、「さぬきうるしSinra」を設立。庵治石を使った技法「石粉塗」の開発に成功。日常の器から現代アートまで、幅広く製作研究を行う

- 講評

-

本来なら産業廃棄物となる「

庵治石 の削り石粉」に漆を混ぜ込み「石粉塗」を開発した視点のおもしろさ、ユニークさが高く評価された。「花崗岩のダイヤモンド」と呼ばれるほど硬く、丈夫である庵治石。「Ishiko」シリーズは強度の高い石粉塗で器を塗ることで、金属カトラリーを使っても傷がつきにくく指紋が気にならず、シンプルなデザインにより、和洋の垣根を超える漆器となった。食育の一環としてこうした漆器を小学校に無償提供し、次世代の使い手を育てる活動も始める。アート活動としては漆器に施した「蒟醤 」の模様がUS 花王ボトルに採用され、全米で発売されている。商品開発、国内外への啓発など複合的な活動が大きく評価された。

- 取り組み

-

香川県の伝統技法の基本とともに「蒟醤」の技術を習得するが、地場産業である香川漆器業界の落ち込みにより、生活すらままならない職人が多い状況を憂い、後継者不足、漆器への理解、興味不足を打破するため「新技法の開発」「若手をサポートし共に成長する団体の設立」「香川漆器の技法、技術を基本としたアート作品の制作」という3つの活動を始める。これらすべてが香川漆器の未来だけでなく、日本の漆芸の未来に関わることではないかと考え、積極的に活動を続ける。

- 作品紹介

-

Zoukoku茶箱「満月」

庵治石の粉を漆に練りこみ、凹凸で表現する石粉塗の茶箱。総香川産を目指し、木地から素材、製作まで香川県にこだわった作品。象谷塗を発展させ詫び寂びのある夜の中に登りゆく満月は、見る人の気持ちによって凛々しくもあり、おぼろげにも映るように想いを込めた

第4回三井ゴールデン匠賞

受賞者詳細

3年1クールの講座で烏城紬の基礎を学んだメンバーを中心に、1998年「烏城紬守る会」(現:烏城紬保存会)を立ち上げる。2009年保存会の拠点となる「烏城紬伝承館」を構える。四代目織元・須本雅子氏を中心に、現在は50名以上の会員が技術を磨き伝統を後世に伝えるために活動

- 受賞者

コメント - 三井ゴールデン匠賞をいただいて、正直驚きました。もらっても良いだろうかという思いもありました。

織元として烏城紬を継いで、初めは、全部の作業を一人でするのができるのだろかという不安もありました。

でも、全工程を一人ですることで、全てのことが分かり、作品に責任をもつことができると考えました。

公民館の講座を始めてからは、生徒の皆さんが喜んで熱心に活動してくれたので、私も励みになり、負けられないという思いで頑張ることができました。

一人では、今まで続けて来られなかったと思います。

伝統工芸を繋いでいくことが難しい時代ですが、烏城紬を知ってくださる方も増え、このような賞を作ってくださったことは、励みになると感謝しています。

今まで関わってくださった方に感謝しておりますし、今回の受賞が、保存会の皆さんの励みになればと思っています。

- 講評

須本氏が中心となって始まった烏城紬の技術保存、継承への活動が今では大きく広がり、講座卒業生の中には県展で入選する者も。積極的に保存会会員が須本氏とともにイベントに参加し、商品についての評価や好まれる柄などの研究、マーケティングを重ねてきた。その継続した努力が評価され、第3回(ファイナリスト)に続いて、今回はゴールデン匠賞受賞となった。「工芸界でより女性が活躍する場を固める、大きな役割を果たしている」(審査員・福島武山氏)。また、「紬のやわらかい風合い、極めて繊細な縞のニュアンスが素晴らしい」(審査員長・外舘和子氏)と織物としての評価も高かった。

- 取り組み

-

岡山県指定郷土伝統工芸品である烏城紬。産地として大きくなく、工程は分業せず、糸紡ぎから精練、染め、整経、機ごしらえ、織りまでを一貫してひとりで行うため、技術の継承は容易ではない。その技法をひとりで守ってきた四代目織元の須本雅子氏は、技術継承のため3年1クールの講座を開始。現在は、9期生が最終年度を迎えており、10期の希望者は定員を超えそうな状況である。

講座で基礎を学んだ卒業生は技術を磨きたいという思いから、「烏城紬保存会」を設立。共同で使える工房として烏城紬伝承館も立ち上げ、50名を超える会員が伝統の継承・技術の向上につとめる。烏城紬の技法と品質を守るため、平成15年には「からみ烏城」として商標登録をした。

- 作品紹介

-

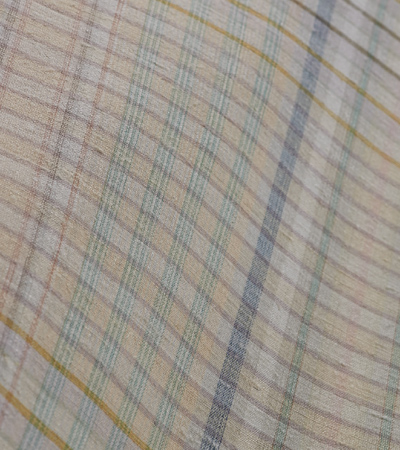

烏城紬「色、色、色、」

さまざまな色の糸を用いたため、「色、色、色、」と名付けた。経糸の整経をする際は、工夫して縞の太さに変化を付け、今までに使った残りの経糸も加えた。織る際には、薄い色と使い残した緯糸を使って多色に。あまり目立たないようにしながらも、濃い色を入れて文様に変化をつけた

応募タイトル

1979年武蔵野美術大学大学院造形研究科修了。1983年日本伝統工芸展初入選。1990年日本伝統漆芸展朝日新聞社賞受賞(以来5回受賞)。2008年日本伝統工芸展東京都知事賞受賞2009年日本伝統漆芸展監査委員就任(以後4回)。2009年香川県指定無形文化財「蒟醤」技術保持者認定。2014年日本伝統工芸展監査委員就任(以後1回)。2021年香川県文化功労者表彰

- 受賞者

コメント - 此の度は三井ゴールデン匠賞を戴き身にあまる光栄です。

先人の言葉に「古人の跡を求めず古人の求めたる所を求めよ」という言葉がありますが伝統工芸を固定化した技術として捉えるのではなく先人の新しい物を創造するという志が新しい技術の積重ねになり伝統工芸という物になっていると思います。

これからも香川漆芸独特の蒟醤技法を発展させ自分の新しい色彩表現を目指したいと思います。

かつて南蛮漆が多くヨーロッパに輸出されたことを思えば三井ゴールデン匠賞が世界に発信出来る場に成ることを期待致します。

誠にありがとうございました。

- 講評

讃岐漆芸の伝統を受け継ぎながら、現代的な漆作品を模索している佐々木正博氏。従来単色の地色が用いられてきた蒟醤の技法にはなかった微妙なグラデーションと、繊細な文様を駆使した華やかな表現が「圧倒的な技術力と創造性を持つ」と審査員全員から高く評価された。蒟醤をさらに広めるため、グループ展、個展の積極的な開催、小学生を対象にしたワークショップを20年以上継続している。

- 取り組み

-

「伝統工芸であっても、作家としてのオリジナリティがほしい」と、蒟醤の技法をベースに、独自の手法でグラデーションの表現法を生み出した。本朱漆から黒漆まで少しずつ黒を入れた色漆を5段階作っておき、本朱、少し黒い本朱、黒漆とぼかしながら返しを入れて塗り、3段階の湿度の違うムロで少しずつ乾かす。蒟醤は、後から彫りを入れるため垂れないように厚く上塗りをするのが難しい、と佐々木氏は語る。1ヶ月間乾かしたのち、文様を彫る。黄口の朱漆、赤口の朱漆にも少しずつ黒漆を入れ、色漆を5色ずつ作っておき、彫りのあと、この色漆を市松模様に沿って埋めていく。埋める色漆が同じ色であっても、下の上塗漆の明暗によって変化が見える。その色のずれが同じ色であっても微妙に異なり、グラデーションとなる。従来の蒟醤技法の持つ色の表現をより多様化し、現代的な作品を実現させた。

- 作品紹介

-

乾漆蒟醤草花文八角蓋物 漆の最も美しい色と考える黒と赤をグラデーションより構成し、伝統的かつ新しい表現を目指して制作した蓋物。本朱の上途の上に蒟醤技法により彫を行い、埋め研ぎ出し、赤口と黄口の朱漆をグラデーションにして表した

1953年東京都出身。1976年多摩美術大学彫刻科卒、同年株式会社松崎人形入社。2006年同社代表取締役に就任、現在に至る。木彫、彫塑を得意とし人形その他の創作をすべて自らの手で行う。日本工芸会正会員。伝統工芸士(江戸木目込人形、江戸節句人形)

- 受賞者

コメント - この度は思いもよらずゴールデン匠賞を頂戴いたし誠にありがとうございました。

この道に入り47年を過ごしてまいりましたがまだまだ先の長い様な気がいたします。お陰様で毎日楽しく仕事をさせて頂いております。人形は他の工芸と少し違う物なのかなと最近良く思います。若いころは自分の仕事が見えていなかったせいか、仕事の面白さより多忙な毎日に翻弄されておりました。50歳を過ぎた頃から人形の持つ可能性に少しずつ気が付いてきました。

人形には機能的な要素が有りません、只、飾っていただいて鑑賞する対象だと思います。そこが肝だと思います。それゆえに 人に寄り添い、励まし、慰め、楽しませる。今一番大切なものが人形にはあると思います。そんな気持ちでこれからも人形に係る仕事を続けたいと思います。

三井ゴールデン匠賞に期待することは、手で物を作り出す喜びと それを続ける事が出来る状況をこれからの時代を担う人が享受出来るようにサポートをお願いしたいと思います。日本の伝統工芸は世界に類を見ない質の高さと美しさを備えた日本の宝だと感じております。それに携わる人たちの情熱も並外れた物だと感じております。どうか末永くサポートをお願いいたします。

- 講評

- 木目込みという技術は同じながら従来の節句人形とはまったく方向性の違う、動物や昆虫、植物をモチーフとしたオブジェに、「高い木目込みの技術力と斬新さを感じる。人形文化をしっかりと育てている」(審査員・福島武山氏)と高評価。若い職人の育成にも力を尽くし、フランスなど海外にも積極的にアピール。アートとしても十分に受け入れられるクオリティで、人形工芸の新しい方向性を示した。

- 取り組み

-

木目込み人形は、1740年ごろに京都・上賀茂神社で祭事用柳箪(奉納箱・賽銭箱)を作った職人が、残った木片で人形を作ったのが始まりとされる。桐糊(桐の粉と糊を混ぜたもの)を固めた人形に溝を堀り、金欄や友禅などの布地をヘラで入れ込んで(=木目込む)作る伝統的工芸品である。

雛人形、五月人形と節句人形として高い人気を誇ったが、少子高齢化、核家族化などのライフスタイルの変化で今は需要が下がりつつある。松崎人形では、消費意識の変化や今までのような大量生産、大量消費ではない持続可能社会の視点から、ものづくりを再考。日本古来の木目込み技法、裂地、造形感覚を駆使しながら手作りのあたたかみを残しつつ、新たなモチーフ、用途で新感覚の製品を創出し、技術を次世代へつなげている。

- 作品紹介

-

insectum(インセクタム)

木目込みの技法と新しい3Dの技術を使い昆虫のオブジェを創作した。非常に細かい作業が必要で、手仕事で制作するのは不可能なため3Dプリンターを使用し実現。胴脚部はロストワックスによる真鍮の鋳造で作り、それ以外は直接出力し木目込みで仕上げ、裂地の美しさとフォルムの面白さを表現した

応募タイトル

廃れかけている唐組台による組紐制作技術の継承

1971年、家業の組紐業に従事。1993年東海伝統工芸展初入選(以降26回、内受賞4回)。1996年日本伝統工芸展、日本伝統工芸染織展、各初入選(以降各20回、内染織展受賞1回)。同年伊賀くみひも伝統工芸士に認定される。1998年伝統工芸士会作品展特選、日本工芸会正会員認定。2016 年三重県文化功労章。2018年三銀ふるさと文化賞受賞

- 受賞者

コメント - この度はこの様な素晴らしい賞をいただきありがとうございます。

着物姿では着物・帯が主役で帯締めは脇役で、着物・帯を選んでその後に帯締めを選びます。

この賞をきっかけに帯締めに合う着物・帯を選んでいただける様になれば嬉しいです。

今後この技術の後継者を育てていきたいと思います。

ありがとうございました。

- 講評

- 長さ155cm、幅1.9cmの帯締めを作るには、毎日組み続けても4ヶ月以上かかるという唐組台による組紐。幅を揃え表面を平らに編み上げるにはたいへんな熟練の技を要する。「たとえ何に使うかわからない外国人が見ても、この作者ならではの帯締めの意匠の新鮮さ、技術の高さはわかるはず。また、唐組台自体も自身で作ることで、幅広い表現を追求、工夫する姿勢が素晴らしい」(審査員長・外舘和子氏)と好評を得た。

- 取り組み

-

奈良時代以前にまで遡る伊賀くみひも。組紐制作に使用する台には、角台、丸台、重打ち台、綾竹台、高台、唐組台があり、このなかで、唐組台で制作された組紐は手間のかかりすぎと難しさから現在ではほとんど販売されていない。帯締めの制作日数は手間のかかるものでも2週間ほどが通常であるが、唐組台となると2〜4ヶ月はかかり、手間も数倍以上である。平安時代からの受け継がれた唐組台での制作の技術。組紐職人でただ一人、有職糸組師として重要無形文化財保持者になった十三世深見重助氏亡き後、この技術を持つのはわずか数名である。

松山好成氏は稀有な技術を継承しているひとりで、日本伝統工芸展にて作品を発表。自ら染めた草木染めの糸を使用し、唐組台による組紐の技術の難しさと手間、素晴らしさを多くの人に伝えるべく努める。

- 作品紹介

-

くみひも(唐組)万華鏡

8cm×4cmの厚紙を布で包み5本の糸を巻き一束とし、112個の糸巻を使って制作。作品は中心に大菱、両側に小菱4個、両耳に無地を、染色は草木染して組み上げた。手だけで糸を締め、幅を揃え、表面を平らに組み上げることは熟練を要する技術で、制作日数は1日6~8時間かけ約140日を要した

1996年東京藝術大学美術学部卒業。1999年日本工芸会正会員認定。2005年文化庁新進芸術家在外研修員として渡伊。2014年伝統九谷焼工芸展大賞。2015年九谷焼伝統工芸士認定。2018年・2019年日本伝統工芸展出品作『緑彩真麗線文鉢』宮内庁買上。2021年日本伝統工芸士会作品展『緑彩花器雪月花』衆議院議長賞受賞

- 受賞者

コメント - この度の受賞にあたり、審査員の方々が今回の取り組みにおける私の意図を深く汲み取って下さったこと、また、地道な活動に光を当てて頂いたことに深く感謝しております。

血気盛んだった駆け出しの時を経て、特に40代に入って以降は徹底的に産地にこだわったものづくりを行ってきました。

外から見栄えの良いモノを持ち込むのではなく、むしろ足下を見つめると世界にも稀な表現が九谷焼にはあることに気付き、 肩の力が抜けると同時に生まれ育った土地を心から好きになりました。

これまで職人・作家・窯主として積み重ねてきた事やこれから目指すことについての評価、そして地道な取り組みも見つけてくださる三井ゴールデン匠賞の受賞は大きな喜びであり、誇りに思います。

今回の受賞が産地の様々な課題の解決に向かう一助となれば幸いです。

私に関わる全ての人と一緒に受賞したと思っています。本当にありがとうございました。

- 講評

- 「職人、作家としての技術の高さだけでなく、経営者、産地のリーダーとして積極的に行動して産地をけん引していることは素晴らしい」(審査員・河井隆徳氏、福島武山氏)。レベルの高い作品が多い九谷焼のなかでも、独自開発した絵の具の存在感、表現力が注目された。これは剥離しにくく透明度が高いことが特徴で、鮮やかさと温かみ、立体感ある独特の表情に焼き上がる。この絵の具を用いた緻密な絵付けと産地全体への貢献が高く評価された。

- 取り組み

-

1970年創業、九谷焼の上絵付け専業の窯元である真生窯。二代目宮本雅夫氏は、初代の

色絵細描 技法を継承しつつ、色、形、マチエールを追求した「緑彩 」をはじめとする独自の技法で青手九谷の新しい表現に取り組む。九谷焼は九谷五彩(紫、黄、緑、紺、赤)を駆使した華麗な上絵付が特徴ながら、近年は絵柄が単純化。伝統的な和絵具を使いこなす職人も減っている。宮本氏は九谷五彩、和絵具、細密画にこだわり、九谷焼の本質をつきつめながらも、洗練された現代的な作品に昇華。窯主、九谷焼伝統工芸士会の企画委員長として、首都圏で絵付けのワークショップ、講座の開催、書籍、PR 映像制作、展示会などの企画構成と、「本物の九谷焼」を広く知らせる活動に積極的に関わる。

- 作品紹介

-

煌五彩瑞鳥文香炉

緑彩花鳥文香炉 超絶に緻密な線描と、窯独自の透明度の高い釉薬を駆使し、塗っては焼く工程を十数回繰り返すことで立体的な質感を生み、宝石のような輝きを放つ。一本の生きた線が文様になり、それらが集まって絵になる。全てを突き詰めて生まれる真生窯の粋