第5回「三井ゴールデン匠賞」受賞者一覧(敬称略・50音順)

第5回「三井ゴールデン匠賞」入選者

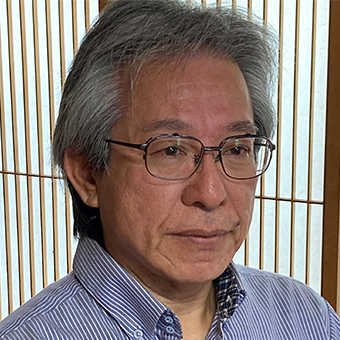

- 受賞者

コメント -

今回はこのような素晴らしい賞を頂き、本当に嬉しく、光栄でございます。

私は津軽塗職人の家庭に生まれ、祖父や父を小さな頃から見て育ち、楽しそうだと思い家業を継ぎました。最近、津軽塗に興味を持ち、志したいという若い方が現れました。とても心強く、刺激になっております。津軽塗の未来も希望を持てるなという気持ちです。

いろいろな方のお力を借りて、私なりに少しでもその人たちの力になれたらと思っております。この度の賞を励みに、これからも精進してまいりたいと思います。

- 略歴・プロフィール

-

津軽塗師5代目。1989年石川県立輪島漆芸研修所修了。全国漆器展日本経済新聞社賞。1999年伝統工芸士認定。2005年青森県技能奨励賞。2016年東日本伝統工芸展岩手県知事賞。2021年日本伝統漆芸展奨励賞。2023年東京ドームテーブルウェアコンテスト優秀賞。文化庁長官表彰。

重要無形文化財保持団体津軽塗技術保存会会長。

- 講評

-

漆芸製作技術者としての卓越した技術と、多彩な表現方法を持つ津軽塗を解明再現する、材料である漆を自ら掻くなど、その文化保存と伝承者の育成についての長く地道な功績が審査員特別賞にふさわしいと高く評価された。

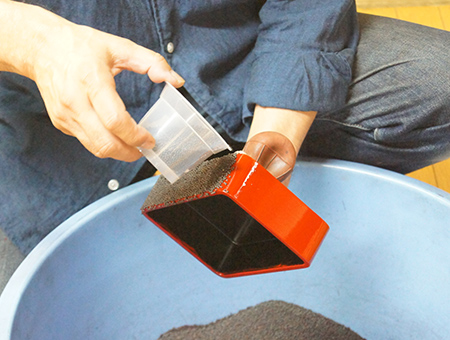

- 取り組み

-

2002~2003年、弘前藩主の津軽家が収蔵していた514枚の津軽塗見本手板(現在弘前市博物館所蔵)の調査委員として、柄の種類が500を超えるといわれる津軽塗の解明・再現に尽力。先人が残してくれた多彩な表現法に感銘を受け、自分な りの新たな表現法を伝統にプラスして次世代に伝える必要性を強く感じ、津軽塗の認知度向上のための商品作りと新たな挑戦としての作品作りの両面に取り組む。日本伝統工芸展などに作品を、東京ドームオリジナルデザインコンテストなどに新作商品の出品を続ける。後継者育成にも力を入れ、自宅工房にて研修生を受け入れ、漆工技術の他、漆掻きなども指導。地道な活動が評価され2023年、「永年にわたり漆芸製作技術者として津軽塗の製作に携わるとともに重要無形文化財津軽塗の保存及び養成に尽力し、我が国の文化財保護に多大な貢献をしている」として文化庁長官表彰を受けた。

- 作品紹介

-

変塗箱 「ミルフィーユ」側面の三層は「落葉に降りた霜」「空」「大地」のイメージで変り塗りを施し、初霜の森の風景を表現。紋紗塗のザラザラ感が蓋表の漆黒の静けさを強調。津軽塗の表現法にこだわった。

第5回「三井ゴールデン匠賞」入選者

- 受賞者

コメント -

この度は、このような素晴らしい賞を誠にありがとうございます。

私どもは、原材料の楮(こうぞ)を全て自家栽培で育てております。

贈賞式には、私どもの100年前の大福帳をお持ちしました。2013年から、これに倣った新しいものを作り始めましたが、100年前のものと今作ったものの見た目は全く変わりません。一般的なパルプの入った紙は、最初は真っ白ですがだんだん黄ばんでいきます。楮100%の紙は、光にあたるとだんだん白くなります。

富山には雪がたくさんあります。私どもの和紙は、漂白は自然漂白で、雪晒しを行っています。織田信長や徳川家康の時代の和紙を修復する際にも、私どもの和紙が使われています。これまでに国立国会図書館や宮内庁、名古屋城の本丸御殿、京都の桂離宮の昭和の大修理等で使っていただきました。

本日はありがとうございました。

- 代表略歴・プロフィール

-

1956年3月24日生・1974年3月富山県立福野高等学校普通科卒業。

1991年8月~ 東中江和紙加工生産組合代表。

1997年 越中和紙「伝統工芸士」認定 通産省。

2001年5月~ 越中和紙伝統工芸士会会長。

2014年5月〜2016年5月 富山県伝統工芸士会会長。

2019年11月 富山県功労表彰。

2022年12月 文化庁長官表彰。

2024年5月〜 富山県伝統工芸士会会長。

- 講評

-

楮を白くするためには漂白剤を使うことがほとんどだが、東中江和紙加工生産組合では冬の間2週間程、楮の束を雪上に並べ太陽に晒すことで楮内の葉緑素を抜く「雪晒し」を行う。同組合は自ら楮を育て、かたくなに伝統的な作り方を守り、和紙の良さを今に残している。産地が激減するなか、「守らないといけない技術 がある」と外舘和子氏、河井隆徳氏をはじめとする審査員に評価された。

- 取り組み

-

世界遺産の合掌集落で有名な富山の五箇山は、1200年以上も昔から続く越中和紙の産地。塩素を含まない山水が豊富に湧き、寒暖差が激しい土地ならではの細くて長い繊維を持つ楮が育つ特別な場所である。東中江和紙加工生産組合は、最盛期には200軒以上あった紙漉き事業者のなかでただ一つ残った和紙生産農家。楮を完全自家栽培し、化学薬品・漂白剤は不使用、昔ながらの雪晒し(自然漂白)により1000年は持つといわれる耐久性の高い100%和紙を作っている。染めは、草木染めにこだわっている。こうして、昔ながらの伝統的な製法でつくられた「悠久紙」は、京都の桂離宮、京都御所、名古屋城、その他様々な古文書な ど、重要文化財の修理・復元に利用されている。

- 作品紹介

-

悠久紙 大福帳 漂白剤を使用しない雪晒し(自然漂白)による、1000年持つといわれるほど耐久性に優れた「悠久紙大福帳」を制作。原料の楮も自家栽培しての楮100%のこだわりをもつ悠久紙。

第5回「三井ゴールデン匠賞」入選者

- 受賞者

コメント -

本日はこのような素晴らしい賞を頂き、心より感謝申し上げます。

この栄誉は私ひとりではなく、支えてくださった多くの方々、特にともに歩んできた東京水引のスタッフ、協力してくださったアーティストやクリエイター、企業の皆様と思いを分かち合いたいと思います。

私たちの取り組みは、「古くから伝わる日本の水引文化を現代の新たな視点で表現すること」です。例えば、結ばない水引や貴金属のような質感の作品など、現代に合う表現としてアップデートさせています。他にも挑戦として、水引の伝統的な「結び」を守りながらも、新しい形を模索しています。2023年のG7広島サミットの夕食会で24mもの巨大なテーブルランナーを制作し、水引のもつ「結ぶ」という力を国際社会に示すことができたことも、非常に感慨深い出来事でした。

昨今はアップサイクルに取り組み、環境に配慮した水引を開発いたしました。この取り組みが世界の水引の可能性を高める一助となり、ひいては伝統工芸における可能性の追求に繋がれば幸いです。このような素晴らしい賞をいただき大変光栄です。今後もさらなる挑戦を続け、伝統と現代をつなぐ結び手となれるよう努力してまいります。

- 代表略歴・プロフィール

-

秋田県出身。2017年に美術ディスプレイ経験を活かし創作水引活動を開始。2020年に「TOKYOMIZUHIKI|東京水引」を立ち上げ、新しい手法や素材を取り入れた創作を展開。G7広島サミット(2023)やハチ公の水引衣装インスタレーション(2024)での作品制作など幅広く活動。最近は「アップサイクル水引」を発表し、廃棄野菜を用いた染色などにも取り組んでいる。

- 講評

-

ハレの日の飾りとして本来の出番が少なくなってしまった水引。テーブルウェアや アクセサリーなど、新たな飾りへとアップデートしたデザイン力、緻密に編まれた技術力を高く評価した(小林祐子氏、千宗屋氏)。また、エコロジカルな配慮から、紙資源や未利用の間伐材和紙から水引を製作するプロジェクトは、豊かな地球環境を後の世代にまでつなげるための先駆的な挑戦である。

- 取り組み

-

日本の伝統技術である水引を使用したアクセサリーやアート作品を創作し、伝統文化の新たな可能性を追究する東京水引。伝統的な「結び」を尊重するとともに、「結び」を新たな視点から発展させ、結ばない水引や貴金属のような作品など、他アーティストに見られない作風を持ち、現代的な表現に昇華させている。アートの領域でも新たな可能性を追究し、2023年G7広島サミットの夕食会では製作総全長24mのテーブルランナーが採用され、水引の新たな可能性を掲示。水引が古く から持つ「人と人を結ぶ」コンセプトを国際社会の場でアピールした。近年は一般社団法人アップサイクルに参画する企業と業界初のアップサイクル水引を開発。主流の紙パルプではなく、和紙から水引を作る古来と似た製法のため、技術と強度の両面が求められ苦心するも、約2年の研究開発を経て2024年完成に至った。

- 作品紹介

-

Musubu

水引が古くから持つ「人と人を結ぶ」コンセプトを国際社会の場で提示し、分断されがちな世界が結ばれてほしいと願い作品を制作。「固く結ばれるように」という意味を持つ伝統的な技法である抱き淡路結びを用いた。

第5回「三井ゴールデン匠賞」入選者

- 受賞者

コメント -

この度はこのような素晴らしい賞を頂きまして、とても嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいです。

家族だけの小さな会社ですが、今年の元日から長男・崇之が代表取締役となり、新たなスタートを切りました。その世代交代の前に、これまで自分が頑張ってきたことを振り返り、何か形に残したいという思いで、三井ゴールデン匠賞に応募させていただきました。

そしてこの場に立たせていただいておりますことを大変光栄に思います。奨励賞ということで、これからも頑張りなさいと背中を押していただきました。

この賞を誇りに思い、挑戦する気持ちを忘れず、未来に向かい、家族とともに歩んでいきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。

- 略歴・プロフィール

-

1981年 うるしアートはりや設立。

1994年 東京ドームテーブルウェアフェスティバルデザイン部門大賞。

1995年 伝統工芸士認定。

1997年 国際根付ソサエティハワイ大会新人賞。

2000年 財団法人心遠館招待によりロサンゼルスにて蒔絵実演。

2019年 日本伝統工芸士会作品展最高賞。

2020年 全国漆器展奨励賞。

- 講評

-

「蒔絵のニーズが減るなか、べっこうに蒔絵をほどこしアクセサリーにするなど表現が新鮮」(河井隆徳氏)、「作品としての魅力がある」(外舘和子氏)と、親子二代にわたる活動で山中の蒔絵を新たな方向に導く存在になることが期待された。

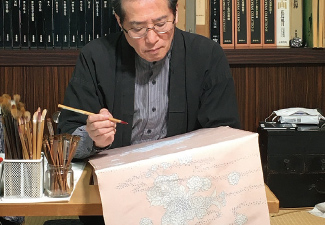

- 取り組み

-

高校卒業後、地元の山中漆器蒔絵師に弟子入りし、茶道具の棗や香合の蒔絵師としての道を歩んできた針谷絹代氏。1981年に独立し、「うるしアートはりや」を設立。仕事と子育ての両立の中、様々な公募展に応募し続け、1994年に東京ドームテーブルウェアフェスティバルで大賞を受賞。東京ドームでの展示・販売の機会を得る。その際、反応が一番良かったのが蒔絵アクセサリーであることに気付き、以降、本格的に蒔絵アクセサリーに取り組む。その後30年にわたり、アイテムの拡充や従来なら蒔絵をほどこさないような素材への挑戦を続ける。新しい分野であったため販路も自ら開拓し、今では親子4人で伝統工芸士として活動。現在、展示販売以外にも、カタログ・HP・オンラインショップの充実、ワークショップや 工房祭の開催、異業種との交流から生まれる作品づくりなど、若い世代が中心と なって蒔絵の世界がさらに広がっていくことを期待した取り組みを積極的に行っている。

- 作品紹介

-

ドライフラワー

蒔絵黒蝶貝 ブローチペンダント素材は南洋真珠の母貝である黒蝶貝。細かなタッチで何十回も漆を重ね絵画のような仕上がりとし、細描蒔絵と名付けたその技法でドライフラワーを表現した。「身につけたい」と思われる品を作り、蒔絵を知ってもらうべく活動を続けている。

第5回三井ゴールデン匠賞

受賞者詳細

1987年千葉県出身。2016年金沢美術工芸大学大学院修士課程 修了。2019年金沢卯辰山工芸工房修了。現在、金沢市内に工房を構える。2023年ポケモン×工芸展 美とわざの大発見(国立工芸館)、超絶技巧、未来へ! 明治工芸とそのDNA(三井記念美術館)他に出品。

- 受賞者

コメント -

この度はこのような賞を頂き、大変光栄に思っております。私は首都圏で育ち、金沢に住んでいる新参者で、伝統的と呼べるか疑わしい作風かもしれません。それでも、このように賞をいただけたことがうれしく、大きな励みとなっています。

効率主義の社会の中で「手で作り、時間をかける」ということに、一体何の意味があるのか、この先何の役割を果たしていけるのか、常にこれからも考えていきたいと思います。そしてできれば、海を跨いでそれを伝えられるよう努力してまいります。

私はひとりでやっているわけではなく、若い仲間たちとともに、会社・チームとしてやっています。その皆に、そして公私にわたり支えてくれる妻に、この感謝を伝えたいと思います。

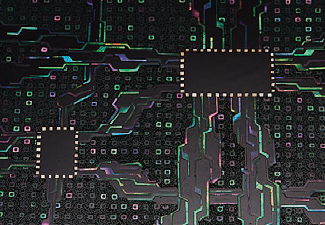

- 講評

- 伝統的な螺鈿技法を守りながらも、レーザー機器など先端技術を取り入れることで、人の手と刃物ではできない極小のパーツを実現。新しい表現の追求に取り組んでいる。伝統的な材料や技法を尊重しながら現代テクノロジーを程よいさじ加減で取り入れ、現代人の嗜好にアジャストする作品を生み出す制作のあり方、これからの時代だからこその若手の育成、産地全体としての新しい指針、成長への取り組みが、多くの審査員から注目と支持を集めた。

- 取り組み

-

金沢美術工芸大学大学院に在籍中、石川県内の企業と共同研究したレーザー機器を使用し貝片をカットすることで、人の手だけでは作り出せなかったデザインの実現を可能にした。最先端の技法を取り入れているが、素材は伝統的なものに即しており、漆などの素材の産地や関連企業の継続的な循環に繋げていくことを目指す。

美術工芸作品の制作が主ではあるが、手間と時間がかかり制作スピードが限られるため、それらと並行して織物メーカーとのコラボレーションにより螺鈿帯を開発したり、文具製造企業と共同で螺鈿文具の製造に取り組むことで、より幅広く螺鈿や漆芸に興味を持ってもらう機会を増やす努力をしている。

- 作品紹介

-

雷龍回廊図飾箱 情報や電気信号など、目に見えないけれども時代を映しているものを表現。

従来の螺鈿技法と併せてレーザー機器などで貝片をカットすることで緻密なパーツを作り、それらをひとつずつ手作業で配置して加飾を行っている。

第5回三井ゴールデン匠賞 オーディエンス賞

エゴノキプロジェクト実行委員会

代表:

応募タイトル

全国から職人や関係者が集い、森づくりから取り組む和傘の維持継承

和傘部品の材料・エゴノキを収穫する人が亡くなったことをきっかけに、和傘職人、森林ボランティア、林業者、専門学校の教員や学生、和傘販売業者、愛好家などが全国から岐阜県美濃市の森に集まり、全国の 1 年分の和傘生産に必要なエゴノキを協力して収穫している。2020 年からは苗を育て、森づくりにも取り組む。

- 受賞者

コメント -

この度は栄誉ある三井ゴールデン匠賞を賜りまして誠に感激しております。エゴノキプロジェクト実行委員会を代表し、厚く御礼申し上げます。

材料を供給していただいた材木屋さんが亡くなり、一時は廃業を考えておりました。

しかし、ただひとり残った傘ロクロの職人である私が仕事を手放したら、日本中の和傘の生産が止まってしまいます。そこで周りの優秀な方々にプロジェクトを立ち上げていただき、今も何とか和傘づくりを続けられています。

和傘を続けるためには大変な時代もありました。周りの人に本当に助けていただき、これまで50年間、ひとりになってから20年近くの間、製造を続けていられます。さらに、この活動の中で後継者が見つかり、修行していただいております。傘ロクロに注目し、光を当てていただき、本当に嬉しく思っています。

和傘が100年先の未来に繋がりますように、一生懸命頑張って仕事を続けていくつもりです。

- 講評

和傘の材料となるエゴノキの森を多くのボランティアで守り、育てるプロジェクト。「今や、少なくなってしまった和傘産地が作り続けるためには重要な取り組み」(河井隆徳氏)、「材料の未来にまで光をあてるのは大切なこと」(千宗屋氏)、「多くのボランティアや地元小学生も含めた地域での取り組みが素晴らしい」(小林祐子氏)と、プロジェクトの姿勢が多くの審査員の共感を呼んだ。

- 取り組み

-

和傘の傘骨をつなぐ部品「傘ロクロ」は、全国で岐阜県の木工所1軒だけで作られている。原材料であるエゴノキを供給してきた林業家が2012年に亡くなり、日本中の和傘生産が途絶えかねない危機に陥った。その状況の中で岐阜県美濃市にエゴノキが密集して育つ森を見つけ出し、岐阜をはじめ全国の和傘職人、森林ボランティア、岐阜県立森林文化アカデミーの教員・学生らが集まり「エゴノキプロジェクト」を始動。和傘愛好家、老舗和傘店、歌舞伎の小道具会社などの関係者も加わる。一つの工芸の維持継承のために川上から川下までの関係者がボランティアで結集する、他に類をみない活動を続けている。

- 作品紹介

-

岐阜和傘 岐阜の和傘生産は江戸時代初期に始まり、現在も全国の生産量の約6割を占める。「開けば花、閉じれば竹」と謳われ、すっきりした「細物」を強みとする。伝統的な高級傘は傘ロクロや柄が黒く塗られるが、近年では素材本来の美しさを伝えるクリア塗装の製品も人気が高い。

応募タイトル

縄文時代から続く漆と平安時代から続く蒔絵意匠と技術を使った日本の美意識を未来に繋げる取り組み

輪島発祥の20人ほどの漆芸職人集団。日本が誇る数千年の漆芸技術を用いて、伝統的な意匠や文様の継承を考えながら新しい作品を企画し、その都度相応しい職人を組織する形式で制作を行う。代表の若宮隆志は、2014年文化庁文化交流使として欧州、アジア、中東などで漆文化を伝え、日頃は漆の技術研究開発及び啓蒙活動を行い、漆器の市場開拓、海外発表などを積極的に展開している。

- 受賞者

コメント -

今回は素晴らしい賞を受賞することができ、彦十蒔絵では大喜びをしております。

これまで彦十蒔絵で取り組んできた技術の追求、意匠の研究を認められ、さらに将来の目標ができました。

これからも将来の目標に向かって頑張ってまいります所存ですので、ご指導とご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

- 講評

- 輪島の変塗において意欲的に活動する「彦十蒔絵」。制作メンバーは、輪島の職人を基本とするが、メンバーは代表の若宮隆志氏より年下で構成され、各職人の性格や個性に合わせて得意とする部分に着目し伸ばす方法を取って育成しながら仕事を依頼する。こうしたプロジェクトチームとしてのあり方、進め方は漆工だけでなく工芸界全体にも良い影響を与えていると審査員たちからの支持を得た。

- 取り組み

-

縄文時代から日本人の生活と結びつき、民俗的な道具として使用されてきた漆器。蒔絵意匠は平安時代から続いているが、彦十蒔絵は、現代の感覚やユーモアを漆器・蒔絵作品に取り入れ、先人が残した大切な思いを未来に繋いでいる。実用的な漆器ではなく、日本古来の芸術とは何かに着目し、職人・後継者の育成をしながらプロジェクトチームで制作を行う。テーマに見合う素地、塗り、加飾を想定し、その技術に最も相応しい職人を指名。技術が足りない場合は、技術の研究開発を行う。海外のギャラリーディレクター、美術館キュレーター、有名アーティストともコミュニケーションをとることで、時代のニーズ、文化、経済の動向を捉えてダイレクトに何をどのように作るかの判断ができる。彦十蒔絵は、作り手だけではなく、国内外の販売まで一貫で行う強みを持つ職人集団である。

- 作品紹介

-

夜叉ヶ池 梵鐘 泉鏡花の戯曲小説「夜叉ヶ池」をテーマに制作した木彫漆器。梵鐘は蓋物となっており、内部は中川学氏のイラストを蒔絵で表現。梵鐘の内側親部分には半魚人蒔絵、蓋裏は切金と螺鈿宇宙模様を表現した。

1973年加賀友禅作家・鶴見保次工房に入門し、1987 年独立して『友禅空間 工房久恒』を開設。2002 年第26 回全国伝統的工芸品公募展入選。

友禅染め技法を木や金箔・化繊に応用し、着物だけでなく内装建材・インテリア雑貨・テーブルウェア・ファッション雑貨などを制作する。

- 受賞者

コメント -

この度は大変栄誉ある賞を頂きましてありがとうございます。

私は加賀友禅の模様師という仕事をしております。今はなかなか着物を着ていただけない時代で、古着は好評ですが、新品の着物はなかなか売れない時代です。そこで工房で皆と話し合った際に、「原点に戻ってみよう」という話になりました。染めの原点といえば「草木染め」です。元々そう知識はありませんでしたが、本を読み、草木染めを始めました。生地を染めることはできるが、本業である模様をうまく染めることができない、という失敗を続けているときに、大学の先生をご紹介していただきました。その先生と一緒に、口に入れても良いような素材を使った染料を作ろう、と開発が始まりました。そこから、15秒という短時間、常温で、筆で塗っても染まる染料が開発されました。これからも工房の皆と一緒に精進し、この草木染めを広めていきたいと思います。

- 講評

大学と共同開発した新たな植物染料を用いて友禅染を行った独創性。明治以降、長く続く化学染料による水質汚染の問題を改善するという革新性。新しい染織文化が生まれる可能性が審査員たちからの高い評価を得た。

- 取り組み

-

明治時代以降は、堅牢度が安定する化学染料が主流となった友禅染め。しかし、天然染料を用いた美しさを表現するために、山梨県立大学特任教授の増田貴史氏(当時は北陸先端科学技術大学院大学准教授)と共同で、堅牢度の高い植物染料を開発することに成功した。短時間かつ常温でも生地に色を定着できるため、今までの草木染めでは出来なかった加賀友禅染めにおける筆彩色が初めて可能となった。こうした環境面での配慮は、科学技術・イノベーションを用いて社会課題を解決する優れた取り組みを表彰する「STI for SDGs」アワードにおいて令和元年に「染色排水の無害化を切り拓く最先端の草木染め」の取り組みで文部科学大臣賞を受賞。SDGsの観点で高く評価されている。着物業界の低迷、着物離れが加速しているため、2023年より加賀染振興協会の組合員にも培ってきた草木染め加賀友禅の技術を指導。これからの時代に合わせた着物を加賀友禅の業界から盛り上げていくために作品発表を続けている。

- 作品紹介

-

兼六園菊桜手描加賀友禅訪問着 「かすみ」金沢市の尾山神社に咲く兼六園菊桜の花びらを自ら手摘みして乾かし、染料を作成。先媒染と後媒染液で色味を変え、桜を描いている。兼六園菊桜は江戸時代に京都御所の菊桜が加賀藩に下賜されたことから御所桜とも言う由緒ある桜。京都御所の菊桜は現存しないため大変貴重である。

応募タイトル

別府竹細工の伝統と技術の首都圏における普及・認知向上とその発信を通じた伝統と革新性への貢献

1980年、別府竹細工が伝統的工芸品に指定された翌年、行政の支援のもと発足、2009年からは行政の支援を受けず完全独立採算制。別府から伝統技術を伝え残す為に、現役の職人を講師として送り続ける。受講生の中からは20名以上が別府に移住し現地で竹工芸を学ぶ。その内の9割は、独立採算制に移行してからの受講生。

- 受賞者

コメント -

このような大変立派な賞を頂きまして、ありがとうございます。

鉄鉢盛籠は、東京教室で2年生になった時に取り組む課題作です。今から60~70年前、別府の竹工芸訓練センターでは、卒業後にこの籠だけを作っていれば食べていける、という時代がありました。

もちろん今は、これだけを作ることで生計が立てられる時代ではありません。しかしながら、2年生でこれを作れる教室をずっと苦労して続けてきた取り組みを評価いただいたと思っております。今回は、竹細工の代表作品として、昔は生活で使われ、さらに技術を覚える上での基準となる存在である鉄鉢盛籠を、あえて出品させていただきました。これからも、別府の竹細工職人の誇りを持ち、飯の食える職人を育てていきたい、また、リーダーとしてそれを牽引していきたいという思いで、今回の賞をありがたくお受けしました。

- 講評

- 別府の竹細工の技術を受け継ぎ、早い時期から首都圏でも質の高い教室を開催。地域に縛られず、より広い範囲、年代において竹細工の技術を広めている。その取り組みの成果は作品にも表れており、高級外資ブランドからも新入社員研修の一部を依頼されたり、インドネシア、スイス、フランスなど、海外にも多く作品を出展するのみならず、現地に滞在し技術指導を行うなど、別府竹細工の伝統、芸術性をワールドワイドに浸透させている。

- 取り組み

-

1980年に伝統的工芸品産業振興協会が都内で教室を展開する中で、別府竹製品協同組合も参加し、工芸士を継続して派遣。しかし、2009年、教室事業終了に伴って存続の危機に陥る。本拠である別府でも竹細工の伝統の継承と後継者育成が課題となる。首都圏において教室を維持することの重要性を鑑み、組合独自の取り組みとして継続・発展を決定、都内にて独自の教室を継続する。「体験」ではなく、竹を割り剥ぎする材料作りから行い、別府竹細工の技術と工程をひととおり身につけることができる構成とし、担当する工芸士が別府と東京を往復しながら、年20回の教室を開催するとともに、年5回程度、別府から特別講師を派遣。開校以来現在に至るまで、延べ5,000人以上の多様な年代の生徒に別府竹細工の魅力と本場の技術を伝授。さらに、 20名弱の若手から中堅世代が同教室での経験を契機に、別府竹細工のプロの道を志すことを決意。別府に移住しており、後継者育成に大きく貢献している。

- 作品紹介

-

鉄鉢盛籠 別府竹細工の代表的な作品である、鉄鉢盛籠。様々な技法が盛り込まれたこの作品の制作を通して、より深く別府竹細工の技術を学ぶことができる。