第4回「三井ゴールデン匠賞」ファイナリスト一覧(敬称略)

応募タイトル

400年前からある塗り見本のしくみを活用。シミュレーションしてセミオーダーできる津軽塗

第4回「三井ゴールデン匠賞」ファイナリスト

- プロフィール

-

1978年青森県弘前市出身。2003年岩手大学大学院修了。2016年津軽塗セミオーダー シカケを立ち上げる。2012年東京開催の第67回国際通貨基金(IMF)・世界銀行年次総会公式記念品のデザインを担当。2018年LEXUS NEW TAKUMI PROJECT 2018の青森代表に選出される

- 講評

-

津軽では藩主など身分が高い人が、「

手板 」という塗り見本から好みの色や柄を選んでお抱えの職人に好みの塗り物を作らせていたといわれる。シカケでは、その仕組みを踏襲して13種類の塗りパターンから「上を赤に、下を紋紗塗に」など2種を選択し、セミオーダーのお椀とお箸を作れるシステムを構築。手作りの強みである、使い手の好みに応じて仕様を変えた製品を気軽に注文することを可能にした。製作は、三代続く津軽塗の松山工房が中心。お椀はオリジナルデザインで国産材、色とりどりの塗は天然漆を使用。10年保証付きという高品質な品ながら、Webで注文できる親しみやすさが評価された。

- 取り組み

-

デザイナー、プロデューサーの對馬 眞氏による津軽塗のセミオーダーブランド「シカケ」。約400年の歴史を持つ津軽塗だが、いまや職人は100名を切ったともいわれ、職人よりもオリジナリティを全面に出す作家にシフトする人が増えている。そんななかシカケは、無名の職人たちが繋いできた「唐塗」「

七々子塗 」など津軽塗の伝統的な技術を基本とし、カラフルな塗りのバリエーションを加えることで、伝統的、現代的な商品どちらも取り扱うことを目指した。豊富なラインアップから好まれる塗りの傾向を分析するなど、流動的な商品開発に取り組んでいる。

- 作品紹介

-

津軽塗セミオーダー シカケ

約400年前に殿様など身分の高い人たちが手板という塗見本から、好みの塗りを選んで組み合わせ作らせていたと言われる津軽塗。それと同じように13種類の塗りから2つを選ぶセミオーダーのお椀と箸。普段使いやギフトとして、好きな組み合わせを100パターン以上の中から選べる

応募タイトル

里山に埋もれた銘木がチップ材となる前に、命を吹き込む伝統の技

第4回「三井ゴールデン匠賞」ファイナリスト

- プロフィール

-

1958年熊本県出身。仙台箪笥職人を志し、1976年から宮城県の渡辺俊夫氏に師事。1985年宮城県富谷市にて木香舎を主催し、仙台箪笥職人として45年従事。2012年仙台箪笥伝統工芸士認定。同年には東京駅の復元工事に参画するなど、様々な木工品を手掛ける

- 講評

-

45年以上、仙台箪笥の制作を手がける工房。40年前から数多くの受注制作を引き受け、アール・ヌーヴォー、ロココ、北欧モダンなどさまざまなリクエストに答えてきた。欅の脇机「青葉の風」など自社の新しい家具シリーズを展開するとともに、2012年には、東京駅の丸の内南口、ドーム天井の復元工事においてアーチ型の窓、丸窓ドア木製を担当。仙台箪笥の技術を用いて、新たな価値を生み出す前向きな姿勢が評価された。

- 取り組み

-

放置された里山から切り出された広葉樹は銘木と称される木であっても、変形木であれば用材にならずチップ材として消費される。このような木々を活用すべく、その特性を生かした家具を制作。仙台箪笥は直線的なデザインが多いが、このシリーズには曲線を多く取り入れ、座板や天板は薄くすることで繊細さを表現。主な材料である欅の硬度が非常に優れており、仙台箪笥職人として培った、臍(ほぞ)をしっかりと組む和家具由来の製法による強度の高さも兼ね備えた。伝統的な仙台箪笥の需要が減退するなか、このような経験と世界中の芸術品や工芸品から学んだ知識から、曲線的なデザインを想起し、仙台箪笥職人として培った技術をもって作品を制作し続けている。

- 作品紹介

-

青葉の風長椅子・脇机組

仙台箪笥と同じ最高級の欅を使用。良い材料を使って安らぎの気持ちを届けたいという思いで製作した家具シリーズ。長椅子は座板を薄くすることで繊細に仕上げたが、和家具由来の技術によってその強度は抜群。脇机のしなやかな足は仙台・青葉通りで風に揺られる欅をイメージして製作

応募タイトル

原点回帰と海外展開、相反する二つの取り組みの中に⾒る本質

第4回「三井ゴールデン匠賞」ファイナリスト

- プロフィール

-

1976年宮城県仙台市出身。2001年早稲田大学商学部卒業、同年株式会社リクルート入社。2011年東日本大震災直後に株式会社門間箪笥店に入社。ブランディング、技能継承、販路開拓に取り組む。2017年海外展開を本格的にスタート。

2018年七代目社長に就任。香港に現地法人設立。2021年香港に旗艦店をオープン。

- 講評

-

伝統的なデザインの仙台箪笥が売れにくい状況で、安易な現代風のデザインへの変更や廉価版の制作に走ることなく、職人の技を理解してくれる顧客がいる海外マーケットへの開拓が評価された。また、この開拓において得たノウハウや知識を自社で独占することなく、積極的に同業者とシェア、共同でフェアを開催するなど、日本における職人仕事の海外展開を支援している。

- 取り組み

-

生活様式が変化し、国内の売り上げを落とし続けている仙台箪笥の活路を海外に求めた。2017年には、香港の百貨店の直営店にてトラディショナルな仙台箪笥とソファをコーディネートし、洋家具との相性がいいことをPR。2019年には、同百貨店の特設スペースで仙台箪笥フェアを開催。香港の富裕層に、仙台箪笥のインテリアとしてのポテンシャルの高さと、日本の職人技を存分に伝える場となった。2021年12月には香港に路面店をオープン。販路拡大に取り組んでいる。海外進出の一方で残すべきは、古典的な形状である野郎箪笥を作るうえで必要な技能と、その文化的背景、形式美を次世代に引き継ぐことと考える。そのため、あえて現代的なデザインを取り入れることなく、昔ながらの形状をベースに、現代の生活様式を踏まえたマイナーチェンジによる意匠性のアップのみで製品開発を行う。

- 作品紹介

-

二尺猫足両開き

「monmaya TRADITIONAL」の一つである箪笥。猫足の歴史は古く、終戦後に駐留していたアメリカ軍が、門間屋の三代目・民造に椅子の生活にも合った箪笥を作るよう求めたことに始まる。その際に民造が座卓と箪笥を組み合わせて作ったワインキャビネットが二尺猫足の原型となった

応募タイトル

金工の彫金技法「

第4回「三井ゴールデン匠賞」ファイナリスト

- プロフィール

-

1958年東京にて日本画家平出宏行の次男として生まれる。1977年母方の祖父鹿島一谷(1979年重要無形文化財保持者に認定)に師事。1979年より日本工芸会主催の公募展に出品開始。近年は海外(アメリカ・中国など)でも展示やワークショップを行う。現在(公社)日本工芸会正会員。彫金工房「工人舎」主宰

- 講評

-

歴史的な経緯から、さまざまな技法が混在する布目象嵌。鹿島和生氏は、本来の鹿島布目の技法を研究し普及に熱心に努める。本象嵌と違い、高価な材料である金も薄い箔なので、経済的であり、広い面積や薄い地金にも可能な布目象嵌。作者が刻む目切跡や修正ができる輪郭線の美醜によって、個性、感性の違いが如実にあらわれる。その表現を用いた作品のクオリティの高さは類を見ず、技法を追求してきた鹿島氏の工夫が光る。

- 取り組み

-

西欧で生まれた布目象嵌の技法が日本に伝わり、熊本の「肥後象嵌」、京都の「京象嵌」として現在に至っている。鹿島和生氏の亡き師父である四代目・鹿島一谷氏によれば、鹿島初代が日本独自の「色がね」である赤銅や四分一に施せるように開発創始したものが「鹿島布目」であり、東京では鹿島家が布目象嵌の宗家のような存在だったという。東京美術学校(現・東京藝術大学)の彫金科の課題には専門的すぎるため簡略化した方法が考案され、四代目・一谷氏はその方法を本来の「鹿島布目」に対し「学校布目」と呼んでいた。そのような歴史的背景があり、現在ではさまざまな布目象嵌が混在している。次世代には、本来の鹿島布目の技法をきちんと基本から伝えたいと考え、自身の作品を通じて普及に努めている。

- 作品紹介

-

布目象嵌胡蝶文接合 せ花器 彫金の加飾技法のひとつである「布目象嵌」の汎用性を示すべく、撚線象嵌以外の加飾は布目象嵌のみで表現した。主題の蝶を「学校布目」、背景の幾何文を「鹿島布目」と2種類の布目象嵌技法を使い分け、さらに独自技法の「銷盛」で蝶にアクセントをつけ四弁華幾何文を研ぎ出している

応募タイトル

横笛作りに加え、能楽や雅楽、各地の伝統芸能を支える囃子方を増やすことにも尽力

第4回「三井ゴールデン匠賞」ファイナリスト

- プロフィール

-

10歳より篠笛を吹き始める。その後、品川間宮社中・故大島仁志氏に師事し、本格的に神楽囃子を習う傍ら師匠と笛作りを研究する。会社員時代は仕事を通じて管楽器調律技術を習得する。2005年、工房開設準備を始め、現在に至る。大田区伝統工芸発展の会会員。東京都伝統工芸技術保存連合会。和楽器普及協会設立理事

- 講評

-

演者でもある田中康友氏は、和楽器の普及活動に取り組み、職人や演奏家など伝統芸能に関わるメンバーと「和楽器普及協会」を発足。囃子方の育成や和楽器バンドの流行にも一役買い、国内での普及や、海外からの受注につながるインターネットでの発信にも力を入れる姿勢が評価された。和楽器の新しい魅力を、演者としてはもちろん、職人としての目線からも提案できることから、全国の和楽器演奏者にとっては駆け込み寺のような存在である。

- 取り組み

-

日本全国には伝統芸能が点在し、能楽、雅楽、御神楽、邦楽囃子、祭囃子、獅子舞など多様な横笛が存在する。各笛にはそれぞれの音楽に応じた調律と音色があり、各地の祭りや伝統芸能を支えている。しかし、高齢化で笛師(笛職人)は激減。能楽に使う能管、雅楽に使う龍笛も同様で、笛師も演奏人口も後継者不足に悩まされている。田中氏は自身も10歳から篠笛を始め、20代より独学で横笛を作り始める。その後、仕事を通じて管楽器の調律技術を習得。50代の時に平均律ドレミ音階の篠笛開発に成功、その後、笛師として起業し能管や龍笛の他、日本全国の横笛を製作している。

- 作品紹介

-

能管・龍笛・篠笛

幻想的な音を持ち、お能や歌舞伎の音楽に使う笛・能管。日本の横笛の元となったと言われ、雅楽や御神楽に使う龍笛。御囃子に使う古典調、歌舞伎音楽に使う邦楽調、現代音楽に使う洋楽調などさまざまな種類がある篠笛。オーダーメイドのほか、奏者に適した笛を製作

応募タイトル

伝統を踏まえ、さらに独自性のある竹工芸作品の制作と発表

第4回「三井ゴールデン匠賞」ファイナリスト

- プロフィール

-

1958年東京都荒川区出身。祖父・翠心、父・翠月と続く竹工芸家。のちに飯塚小玕齋に師事。1986年日本伝統工芸展初入選。以後連続入選。2009年文化庁文化交流使としてドイツに派遣される。「工芸2020―自然と美のかたち―」出品(東京国立博物館)。日本工芸会正会員。竹工芸の魅力を広く伝えるため日暮里に店を構え発信する

- 講評

-

飯塚琅玕齋 が復活させ、飯塚小玕齋 が取り入れた天平文化の技法・束ね編みの技術を現代の表現にすべく、独自の解釈を自身の作品に取り入れるなど、竹の新しい表現方法に真摯に取り組む。ドイツのハンブルクを拠点に5都市を巡るなど文化庁文化交流使として海外でも活躍。現地でのワークショップ開催や、イギリスの展覧会出展などグローバルに竹工芸の魅力を発信する。

- 取り組み

-

正倉院の宝物のなかにも多く残される竹工芸品。武関翠篁氏は祖父・翠心、父・翠月、人間国宝・飯塚小玕齋に師事し、三代にわたって花籠を制作し続けてきた。竹工芸には「編み」と「組み」の手法があり、そのなかでも武関氏は、赤と黒に染め分けた竹ひごを、六つ目、ござ目などの「編み」と、櫛目といわれる竹籤ひごを等間隔に並べた「組み」を重ねる手法を特徴とする。竹ひごが重なり透けるところに、この「編み」「組み」が異なる表情を見せ、その美を追求している。また、毎年小学校を訪問し、竹工芸のデモンストレーションや講演などを児童向けに行う活動を、40年前から行っている。

- 作品紹介

-

束編菱紋花籃 「来光」文化交流史としての役目を終えドイツからの帰路、飛行機から雲海を見た。その美しさが目に焼き付き、形にしたいと制作に取り組んだ作品である。雲海を照らすご来光をイメージし、内側は鮮烈な赤で竹を染め直線に組み上げた。外側は自身が研究している束編で雲海の立体感を表現した

応募タイトル

羽越しな布の継承と、色気のある表現手法の展開

第4回「三井ゴールデン匠賞」ファイナリスト

- プロフィール

-

1977年埼玉県出身。東北芸工大工芸コース卒業、同大学院実験芸術修了。現代美術家を経て、新潟県村上市山熊田のマタギ頭領に嫁ぐ。村に続く日本三大古代布「羽越しな布」の唯一の若手として継承、2018年工房を構える。伐採から織りまで一貫した制作と、多様な表現への試みや伝統保存活動に励んでいる

- 講評

-

山熊田のしな布は、村の伝統の上に成り立つ。持続可能な資源管理を目指すため、シナノキの伐採は年3日の定められた日のみ。自家栽培の米の糠、山で伐採した木の灰など、材料すべてがこの土地に強く結びついている。このシナノキの糸を得るまでの工程と熱意こそ評価に値すると、審査員からの評価が高かった。また、織りにおいては伝統的なもじり織の技法を応用し、新たな展開を実践。経糸を一本ずつ爪で拾い、ねじり絡め横糸を通すという山熊田に残る織り方と綴織の技法を合わせて帯を織り、大学院でアートを学んだという大滝順子氏らしい従来のしな布にはない世界観を完成させた。

- 取り組み

-

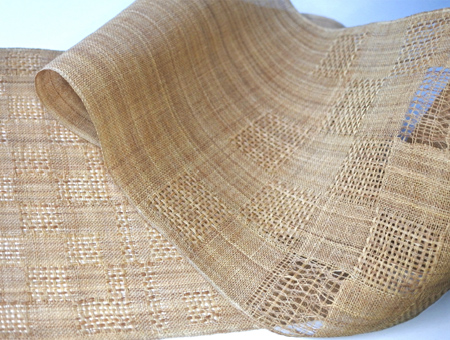

シナノキの樹皮を糸にして織る「羽越しな布」は、新潟県村上市と山形県鶴岡市をまたぐ山間地域に残る伝統織物。日本三大古代布のひとつといわれる羽越しな布の制作は、非効率ともいえる工程を現在も変えずに維持している。素材となる糸は、シナノキの樹皮の繊維を木灰で数日煮た後糠漬けし、川で洗い天日で干し、糸の太さに裂き、その端をひたすらよりあげて作る。この古来の製法にこだわるからこそ、光沢を帯び耐久性も高い上質な糸となる。材料から手に入れなければならないハードルの高さを乗り越え、「羽越しな布」の継続と発展に熱心に取り組む。

- 作品紹介

-

しな布八寸名古屋帯市松もじり景色

樹皮を織る「羽越しな布」は、自然の力強さと素朴さが印象的だが、古来の製法で得られる上質な糸は僅かな艶と繊細さを放つ。その美しさと装飾表現の伸びしろに着目し、張りと透けを強調し遠目でも映える意匠で、夏の風の涼しさを際立たせる帯地を制作

応募タイトル

木の自然あるがままの良さと木の特性を伝え、節やアザ、割れのある木地に新しい価値を与える

第4回「三井ゴールデン匠賞」ファイナリスト

- プロフィール

-

1986年石川県出身。大学卒業後、東京の家具メーカーに就職。2013年帰省し、匠頭漆工入社。2018年、木地師の認知度を高めるため、自社オリジナルブランドを立ち上げる。現在は、「ファンとつくるうつわプロジェクト」「折れた木製バットからイイモノを」を企画・進行中

- 講評

-

木は成長し枝が伸びるため節があって当たり前であるが、椀など木製品で節があるものは長年「B 級品」とされてきた。その常識を覆すために、節に金蒔絵や色蒔絵を入れることでより価値のある商品を作り上げ、「金のmebuki 椀」、「彩のmebuki椀」「素のmebuki椀」として販売。陶磁器における金継ぎをヒントに、新しい価値観を木地に与えた。また、「オンライン上での工場見学などユニークな取り組みが光り、販路拡大にも努力している」(審査員・河井隆徳氏)と共感を得た。

- 取り組み

-

山中漆器の木地師である匠頭漆工。先代から引き継がれた高いろくろ技術を継承し木地師として活動しながら、木地の世界に新しい価値観を投げかけている。それは、B 級品とされてきた木地の節やアザは、あって当たり前であり味のひとつだと受け入れること。木は自然物のため、節やアザのある材料が出ない日はないという状況に「もったいない」と、陶磁器の修復をヒントに木地の割れに金継ぎを取り入れた。こうすることで、自社の全製品に関しては節、アザのあるなし問わず全てA 級品としている。また後継者を育てるには、木地師という職業を多くの人に知ってもらいたいと考え、SNSやクラウドファンディングを駆使。作り手、使い手の双方向のコミュニケーションにより、新規のファンを多く獲得している。

- 作品紹介

-

mebukiシリーズ

B級品と判断されてきた木の節を、あえて「自然あるがままの良さ」という価値観を新たにつけ、活かしたうつわ。節部分に金蒔絵・色蒔絵を施す、または漆のみで埋めて仕上げる3パターンを展開。一つひとつ異なった表情をもつ杢目と節は、使い手にとって世界で自分だけのうつわとなる

応募タイトル

古来から伝わる「応量器」と現代に合う「応量器」。2つのアプローチで伝統を継承

第4回「三井ゴールデン匠賞」ファイナリスト

応募タイトル

古来から伝わる「応量器」と現代に合う「応量器」。2つのアプローチで伝統を継承

- プロフィール

-

1793年創業。福井県鯖江市にて塗師屋業を営み、代々受け継ぐ道具と技術を守る。伝統工芸士であり八代目・内田徹は産学官で原料の開発などさらなる漆の普及に努める。新卒採用を積極的に行うことで人材確保と技術の伝承にも力を注ぐ。立上げから携わるファクトリーイベント「RENEW」では工芸×観光の可能性を見出している

- 講評

-

第3回に続いてのファイナリストとなった漆琳堂。耐熱120度と熱に強い「越前硬漆」を福井大学、福井県工業技術センターとの産学官連携により開発し、食洗機で洗える漆椀の開発に積極的に取り組み続ける姿勢が前回、今回ともに評価された。コロナ禍において「応量器」のニーズに目を付け、古くから伝わる形状と、現代の生活にあう形状の2種をリリース。どちらもきれいな入子になるデザインで、狭いキッチンでも場所を取らず収納できるメリットがある。「応量器の魅力をうまくプレゼンテーションしている」(審査員・千宗屋氏)と好評を得た。

- 取り組み

-

1793(寛政5)年創業、長い歴史を持つ塗師屋業。八代目の内田徹氏は、若手職人、新卒採用を定期的に行い、伝統的な漆塗りの技術を保有、継承するため尽力する。また、熱に強い「越前硬漆」を産学官連携により開発。独自の材料、デザインで生活道具としての漆の普及に努める。その努力は自社だけでなく、同業全体のPRのために下地師や研物師など、縁の下の力持ちともいえる職人たちの仕事ぶりを伝えるHPの企画制作や、地元のファクトリーイベント「RENEW」では立ち上げから携わり産地リーダーとしての活動などにも及び、来場者が毎年3万人を超えるイベントの成長を支えている。

- 作品紹介

-

現代版応量器

元来応量器とは雲水が平素、修行で使う黒塗りの器。コロナ禍で生活に不安な時こそ、この器を広めたいという思いで商品として開発。食洗機に対応し、現代の生活に沿うようにアップデートさせた「応量器」は入れ子に収まる。漆の艶を9分消に調合し、落ち着きのある雰囲気に仕上げた。

応募タイトル

日本の伝統美、様式美、用の美を備えた独自性のある作風

第4回「三井ゴールデン匠賞」ファイナリスト

応募タイトル

日本の伝統美、様式美、用の美を備えた独自性のある作風

- プロフィール

-

1956年アメリカ出身。ニュージーランドで3年半の陶芸活動の後、1981年初来日。1994年日本工芸会正会員認定。2007年兵庫陶芸美術館特別展「兵庫の陶芸」開催。1988年から薮内流で茶の湯を学び、茶道の世界も自分の勉強の場とする。2015年日本国籍を取得

- 講評

-

アメリカ出身のピーター・ハーモン氏だからこそ発見できる、日本の伝統、様式美、用の美を、自身の作風に見事に落とし込んでいる。茶の湯に長く親しみ、日本の自然、文化を独自の文様として解釈、茶道具として昇華している。「陶器中心であった茶の湯の世界に独創的な磁器の茶碗や水指などをもたらした。端正で清潔感のある作品である」(審査員長・外舘和子氏)。

- 取り組み

-

アメリカ、ニュージーランドで陶芸家として活動。1981年に来日、1985年に滴翠美術館附属陶芸研究所専攻科卒業。1994年には当時西洋人唯一の日本工芸会正会員に認定される。自身も藪内流の茶の湯を学び、食籠、水指、香合など青白磁の蓋物、茶道具の制作を主とする。山や草木、木に積もった雪などの自然や、風の動きなど里山の風景の抽象化、袴の折り目、着物の襟から着想を得たもの、竹を編んだ文様を大胆にアレンジするなど、日本の伝統美、様式美を造形に合わせてオリジナル文様に展開。アメリカ的な感覚と、茶の湯で学んだ美の世界を独自のものとして昇華させ創作に励む。

- 作品紹介

-

白磁四方編崩 し文合子 白磁で全体的に柔らかい雰囲気を持たせながら、四方の鋭い角と大胆な文様を合わせた。文様は、竹を編んだものを崩しながら掘っていった。形が「四方」といっても角を正面にして菱形扱いにすることで、より面白みを増す試みをした

応募タイトル

七宝技術の継承と革新。現代の技術、素材によって斬新な作品を生みだす

第4回「三井ゴールデン匠賞」ファイナリスト

- プロフィール

-

1968年広島市出身。1991年香川県漆芸研究所修了。2004年文化庁新進芸術家国内研修員。2008年広島県民文化奨励賞。2013 年淡水翁賞最優秀賞。2014年式年遷宮記念神宮美術館特別展「静—歌会始御題によせて—」招待出品。2015年日本伝統工芸展鑑査委員就任(2018年・2019年・2021年)。2021年地域文化功労者表彰

- 講評

-

金属ボディ(素地)から自身で作っているため、従来の七宝ではできなかった角のある蓋もの作品や、凹凸のある作品など、七宝の斬新なかたちを生み出した。その高度な技術とセンスに外舘和子氏、清水眞澄氏からの評価が高かった。明治にはなかった技法を開発し、現代の機械や素材を取り入れることで、長年の問題点であった造形の限界や質の向上に取り組み、七宝の新しい方向性を示した。

- 取り組み

-

七宝工芸作家の父のもと、幼少のころから七宝を身近に育った粟根仁志氏。その環境のなかで、明治期より七宝が抱える問題点、課題を考えるようになった。そのひとつが「造形」である。七宝は、複雑な制作工程があるためほとんどは分業で、金属造形(素地)や覆輪といわれる金具部分は業者に委託しているのが現状である。それまではスピニングによる丸型か、打ち出しによる丸みを帯びた立方体のものしか選択肢がなかった。粟根氏は平成16年から多くの時間を素地の試作にあて、溶接の技術を用いた角のある造形に成功。その後、表現の幅が増えたことにより七宝造形のさまざまな可能性を広げ、実現してきた。

また、七宝工芸に生かそうと、分野の違う漆芸を香川県漆芸研究所にて3年間学んだことも、複雑な工芸である七宝への理解をより深めた。

- 作品紹介

-

七宝蓋物「律」

紺色を全面に配し、表面に現れる銀線との調和を意識。造形の発展は現代七宝の進展に大きな役割を果たすと考え、溶接・鑞付けによる角のある七宝を作り続けてきた。本作品では、その成果を活かせるモダンな造形を試み、凹凸・溝の光による新しい七宝の可能性を模索している