第5回「三井ゴールデン匠賞」第5回入選者一覧(敬称略)

応募タイトル

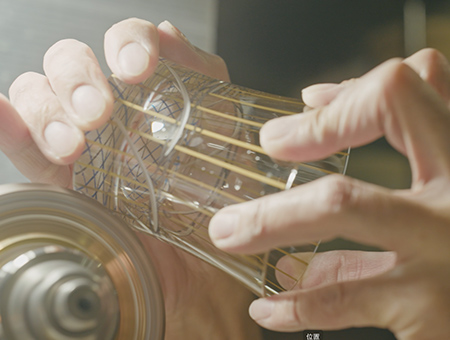

切子の技術と可能性を模索し続け、日本人のモノづくりの心を未来へつなげる取り組み

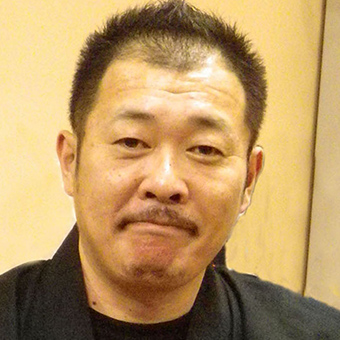

第5回「三井ゴールデン匠賞」入選者

神奈川県

応募タイトル

切子の技術と可能性を模索し続け、日本人のモノづくりの心を未来へつなげる取り組み

- 略歴・プロフィール

-

江戸切子・小林英夫氏に師事。1995年~2005年東京ガラス工芸研究所講師。1988年および2015年日本伝統工芸展奨励賞。2005年より、日本伝統工芸展の鑑審査委員を務める。2022年日本伝統工芸展NHK会長賞、日本伝統工芸展出品の4作品が宮内庁買上となる。現在、(公社)日本工芸会理事、諸工芸部会部会長、浄玻璃工芸社がらすびと工房主宰。

- 講評

-

200年ほど前から日本で広まり、江戸切子・薩摩切子として現代に受け継がれてきたガラス工芸である切子。「ほかの伝統工芸と比べると日本での歴史が短いが、応募作品のクオリティが高く、成熟したジャンルになっている。そのなかでも氣賀澤雅人氏の作品は、難易度が高いにもかかわらず、自由かつ繊細な曲線のカット技術が素晴らしい」(外舘和子氏)。さらに、様々な技法のガラス作家との交流によって、ガラス本来の持つ特性を最大限に引き出すなどの取り組みや、若い世代への熱心な指導が評価された。切子・ガラス工芸のキーパーソンとして期待される。

- 取り組み

-

江戸、明治期に作られた江戸切子・薩摩切子や、18~19世紀のヨーロッパのカットグラスの復刻の制作をした経験を持つ。光を反射し、光を通し、まわりの模様を映し出す。映り込みやレンズ効果によって、ガラスの中に閉じ込められた別の世界さえ感じることができる。そういったガラス素材が持つポテンシャルを引き出すことが、作品制作の一番の醍醐味であると考え、「表面の研磨」を追求し制作を続ける。現在、日本伝統工芸展や江戸切子協同組合の審査員として、また、大学の特別非常勤講師・講演などを通じて、ガラス工芸の改新についても啓蒙を続けている。

- 作品紹介

-

硝子切子鉢 「群青 」底部に青い粒状のガラスを使った生地に無数の細かい線とレンズ状のカットを施し、ダイヤモンドダストのような輝きを生んだ。側面は斜めに太く深い波線を削り、間にキラキラ光る細かい模様をカット。ガラス特有の魅力である光の反射・映り込みを意識した作品制作を行っている。

応募タイトル

古く使えなくなった

第5回「三井ゴールデン匠賞」入選者

応募タイトル

古く使えなくなった

- 略歴・プロフィール

-

1974年新潟県旧三島郡寺泊町出身。新潟大学理学部地質鉱物学科卒業。卒業と同時に家業である篩屋(ふるいや)を継ぎ、足立茂久商店11代目に就く。地域に受け継がれる「寺泊山田の曲物」は1982年に長岡市無形文化財、2022年に新潟県伝統工芸品に指定。篩、裏漉し、蒸籠などの伝統的な道具を作る傍ら、曲物の新しい形を模索する。

- 講評

-

新潟県伝統工芸品、長岡市無形文化財である「寺泊山田の曲物」。

檜 の曲輪を山桜の皮で綴じ合わせ、篩 、裏漉し、蒸籠 などの道具を江戸後期から作っ てきた産地である。その技術を受け継ぐ最後の一軒となった足立茂久商店の11代目・足立照久氏が取り組む「リメイク曲輪スツール」。本来なら捨てられてしまう ものを、魅力あるインテリアプロダクトとしてうまく取り入れたユニークなアイデアと デザイン力、SDGsの観点が外舘和子氏、千宗屋氏など多くの審査員から好評を得た。

- 取り組み

-

篩、裏漉し、蒸籠の修理の過程で生じる、傷んで使えなくなった曲輪。長年使われ、役目を終えた曲輪は、これまでなら廃棄するしかなかったもの。その曲輪をスツールや座椅子の座面に再利用、華美な装飾をほどこすことなく、世界に一つだけしかないスツールとして生まれ変わらせた。篩の網の目を表す手書きの数字や、経年変化で生まれたゆたかな色調や風合いを味わいとして活かしている。現代の生活に取り入れやすい製品としてリメイクすることで、再び日常の場面で使っても らいたいという思いから生まれたプロダクトである。

- 作品紹介

-

リメイク

曲輪 スツール再利用に際して年を経た曲輪本来の美しさを損なわぬよう、汚れ落とし、山桜の皮での綴じ直し、傷んだ箇所の修繕などの手当ては最低限とし、個性を引き出した。道具としてのスペックを高めるため、曲輪の内側にもう一枚曲輪を入れるなど見えない部分での工夫も凝らす。

応募タイトル

村上で300年以上続く漆精製用具と

第5回「三井ゴールデン匠賞」入選者

新潟県

応募タイトル

村上で300年以上続く漆精製用具と

- 略歴・プロフィール

-

1983年日本工芸会東日本支部展初出品。以後、26回入選。1985年第二回日本伝統漆芸展初出品。以後、入選17回。2018年胎内市分谷地A遺跡出土復元品3点を胎内市へ寄贈記念。2018年小田和生漆芸展(胎内市美術館)開催。

- 講評

-

村上市在住の漆芸家であり、現在、日本文化財漆協会理事である小田和生氏。作品の質の高さはもとより、漆を扱うための道具を作る後継者が減少している状況を鑑み、自ら漆精製木鉢と用具を作成。協会や研修会を通して、道具作りの指導にあたる姿勢も評価された。

- 取り組み

-

村上の漆精製(なやし、くろめ)は木鉢を使用し、使用目的に合った漆を作るのに適しているが、近年は後継者が不足し、木鉢や用具が作られることもなく廃れていた。糊空木(ニレ)で作る漆工用箆は古く各地で使われていたが、こちらも材料の入手が難しくなり、各産地で代用の材(イタヤ・チシャ・マユミ他)を使用している状況であった。こうした用具不足の状況を打破するため、古い木鉢の復元と改良を重ね、1998年度に文化庁文化財保存修理技術者養成研修員として漆精製木鉢と用具を作成、指導にあたり、成果物は日本文化財漆協会に寄贈し継承に努める。2019年からは、協会からの依頼を受け箆作りの研修会を開催。糊空木の製材から箆作りまで指導し、

朴 材の箆作りも指導。参加者には、糊空木の挿し木を持ち帰ってもらい、材の普及にも努めている。

- 作品紹介

-

漆精製鉢 ・用具 ・糊空木箆 漆精製は「なやし」という漆を練り込みツヤと粘りをつける工程と「くろめ」という天日や熱を加えることで水分を除き乾きを調整し使い勝手を良くする工程に分かれ、各々の目的に合う鉢や用具の改良に努めている。糊空木は漆工用箆の材料としては漆の調合に最適な粘りや肌をもつ。

応募タイトル

唯一無二の生型鋳造技術~手仕事を究めて高岡銅器の源流を次世代へ

第5回「三井ゴールデン匠賞」入選者

応募タイトル

唯一無二の生型鋳造技術~手仕事を究めて高岡銅器の源流を次世代へ

- 代表略歴・プロフィール

-

1897年創業。富山県高岡市で仏具製造を営みながら、2009年に真鍮の生活用品ブランド「FUTAGAMI」を設立。伝統工芸「高岡銅器」の中心的技術「生型鋳造法」を磨き、独自の「真鍮鋳肌仕上げ」技術を開発。仏具製造も続けながら、手仕事の技術の研鑽を重ね、次世代に伝統工芸技術を繋ぐ取り組みを行う。

- 講評

-

仏具で培った銅器制作の技術をいかし、照明やスイッチプレートなどモダン、シンプルなデザインで人気となった真鍮の生活用品ブランド「FUTAGAMI」。

仏具製造会社の経営を引き継ぎ、新たに伝統的な仏具と癒しの生活用品ブランド「COCOCI」を展開する。「現代の生活様式を意識しながら、リビングに馴染むような心地の良い仏具を期待したい」(千宗屋氏、小林祐子氏)。

- 取り組み

-

富山県高岡市で400年の歴史を持つ伝統工芸・高岡銅器。株式会社二上は、その数ある製法でも中心を担う「生型鋳造法」で、加飾・加工が前提の真鍮仏具を製造してきた。2009年に設立した自社ブランド「FUTAGAMI」では、製法はそのままに、独自の

真鍮鋳肌 を開発。加飾や加工をほぼ行わず、高レベルな造型 と仕上げの手仕事でしか成し得ない真鍮鋳肌は、少ない使用資源で環境に優しく持続可能性に優れる。2024年から、自社ブランドのランプシェードを永く使って もらうための取り組み「Re:Light」を開始。独自の技術やデザインに惹かれ、若い 職人が県内外から入社。若手職人の雇用・育成にも寄与している。

- 作品紹介

-

真鍮鋳肌 の生活用品 「FUTAGAMI」現代のライフスタイルに合わせた真鍮の生活用品を製造。テーブルウェアやキッチンツールから始まり、照明器具や建築金物まで幅広く展開。独自の真鍮鋳肌の開発で、高岡市の伝統工芸の中心を担ってきた生型鋳造法をより一層磨き、次世代へ技術をつなぐ。

応募タイトル

伝統で家族の未来を紡ぐ、和紙のキッズメジャー

第5回「三井ゴールデン匠賞」入選者

- 略歴・プロフィール

-

1986年愛知県出身。京都精華大学卒業。2011年5月、岐阜県飛騨市河合町の山中和紙職人の故・柏木一枝氏に出会いから、2023年8月、「gftf(ギフティフ)」として巻物作家の活動を開始。2024年5月飛騨市地域おこし協力隊「山中和紙振興プロジェクト」着任、飛騨市に移住。生産工程の改善と販路開拓を行い、地域課題解決に取り組む。

- 講評

-

「小さい頃から和紙に触れる機会を得られる」(小林祐子氏)、「暮らしの中で掛け軸を身近に感じるきっかけになる」(千宗屋氏)、「子どもの成長が家族の宝物として桐箱に収められる」(河井隆徳氏)など、子育て世代に刺さるコンセプトとデザインの良さ、耐久性のある和紙の特性を活かしたアイデアと、高級和紙の販路を拡げ、和紙のある暮らしを社会に提供し、小規模産地に貢献する可能性が高く評価された。

- 取り組み

-

岐阜県飛騨市で800年前から続く手漉き和紙「山中和紙」。原料となる

楮 とトロロアオイは現地で栽培され、豪雪地の気候を活かし雪上で楮を自然漂白する「雪晒し」は、冬の飛騨の風景となっている。和紙の産地である飛騨市河合町の小学6年生は、「山中和紙」を自ら体験し卒業証書を自分で作り出す。人生の節目に触れ合うこの和紙に注目し、子どもの成長を記録できるキッズメジャーを製作した。建築様式や働き方の変化により少なくなってしまった、子どもの身長を木の柱に刻む行為。キッズメジャーを壁に吊るし記すことで、インテリアとしても楽しめ、長く手元に置いておきたいプロダクトとなった。

- 作品紹介

-

未来を宝ものにする、和紙のキッズメジャー。

かつて木の柱に記した子どもの成長記録。その家族の風景が和紙とともに、また日常となる。 「子どもの未来」と「日本の伝統」を「大切にしたい」という気持ちで紡ぎ、未来への贈りものが伝統を繋ぎ、「未来を宝もの」にする。

応募タイトル

1200年以上続く伝統技術の継承と鈴鹿墨の新たな可能性の創出

第5回「三井ゴールデン匠賞」入選者

- 略歴・プロフィール

-

1964年三重県鈴鹿市出身。1985年から家業の製墨業に従事し、伝統工芸士として自ら鈴鹿墨の創作活動に日々取り組み後継者育成にも尽力。2014年卓越した技能者表彰「現代の名工」受賞。2019年黄綬褒章受章。卓越した技術・技能を活かし1分で磨れる早おり墨や色墨など革新的な製品を、現在も生み出し続けている。

- 講評

-

「にじまない墨、カラフルな色を持つ色墨など墨の常識を軽々と乗り越えた開発力の高さ、美しさ」(外舘和子氏)、「授業で墨汁を使わない学校が増えるなか、小学校の書道の授業向けに、墨を

磨 る時間を確保する為、墨磨り時間を短縮した1分で磨れる"一分墨"の開発に成功。市内の小学校で、継続的に使用されている」(河井隆徳氏)と、今までにない新しい墨を作り続け鈴鹿墨を守る、という実績が高く評価された。

- 取り組み

-

平安時代にまで遡る伝統的工芸品「鈴鹿墨」を製造する伝統工芸士であり、唯一の製造元である進誠堂において、40年もの間その技術・文化の継承に貢献している伊藤亀堂氏。その技能を活かして、他社には存在しない「にじまない墨」や8色の「色墨」など革新的な新製品を生み出し、さらに改良を重ね、20種類以上もの色墨を開発する事に成功し、定番の人気商品となっている。また、昨今の書道文化の衰退を受け、他社と連携し、建築塗料としての可能性を見出し、より 人々の生活に寄り添う製品をも生み出した。多様化するニーズに対応する為SNSを活用しPR。国内外からも問い合わせが頻繁に来るようになり、中国市場の開拓や、カナダとの新規取引など、世界へと販路を広げている。

- 作品紹介

-

雪月風花 墨=黒という一般的な固定概念を覆すため、昔ながらの製法そのままに細かく原材料の微調整を行いながら今までにない色とりどりの墨を開発。絵の具等では表現できないオリジナル作品を制作することが可能となる。

応募タイトル

女性職人の新しい挑戦

第5回「三井ゴールデン匠賞」入選者

- 略歴・プロフィール

-

鹿児島県枕崎市出身。2001年に単身で親族のいる関西に上京。様々な業界での勤務を経て2007年に神祭具の販売会社に就職。その際神棚に興味を持ち、取引のあった大西神具店に何度も聞きに行くうちに職人に憧れるようになり、大西神具店に頼み込み、2008年に就職。2014年京もの認定工芸士(第106号)授賞。

- 講評

-

「現代的なデザインであり、斬新さを感じる。技術としてはこれからのさらなる成長に期待したい点があるが、宗教離れが進み、受け取られ方が以前と変わりつつある仏壇、神棚において、良いもの、新しいものを表現するために前向きにトライしていることが伝わってくる。女性、男性関係なく評価したい」(戸田敏夫氏)と評価された。

- 取り組み

-

職人が高齢化し、後継者もなく廃業する工場も多くなってきた中で、数少ない女性の職人として活躍する板敷惠子氏。「神具を販売している店はあるが、製造し ている店は全国で数件程度と減少する一方で、この文化を残していきたい」と職人を目指す。昔ながらのホゾや込みなどで組み立て、なるべく釘などを使わずに神棚を作る。圧倒的に男性が多い中で、女性職人が活躍できることを広めたいと 業界としては女性初となる「京もの認定工芸士」を取得(京都府主催 第106号)。

- 作品紹介

-

神棚 (箱宮 )シンプルな形にこだわった。シンプルではあるものの、ホゾや込み栓を用いており、昔ながらの伝統を保ちながらも、現代風に仕上げた。工場は大西神具店、販売先は鈴屋神具店となる。

応募タイトル

住宅の洋風化により消えゆく400年余り続く欄間技術を未来へつなげる取り組み

第5回「三井ゴールデン匠賞」入選者

応募タイトル

住宅の洋風化により消えゆく400年余り続く欄間技術を未来へつなげる取り組み

- 代表略歴・プロフィール

-

1959年 弟子入り。

1969年 独立 現在地にて創業。

1979年 伝統工芸士認定。

2000年 伝統工芸品産業功労者表彰。

2013年 内閣府 瑞宝単光章 受章。

2015年 大阪府伝統工芸士認定(木下朋美)。

2017年 大阪府「大阪製ブランド」認定。

2019年 摂津市「摂津優品」認定。

2024年 摂津市教育委員会キャリア教育応援企業等登録認定。

- 講評

-

「欄間の技術を現代的に活かし、レースのような軽やかなデザイン」(外舘和子氏)、「海外でも受け入れられそうなクオリティ」(千宗屋氏)、「欄間を水屋箪笥にするという発想に驚き、挑戦状のような気概を感じた」(戸田敏夫氏)と、高い技術と現代的なクリエーションの融合に、欄間の新しい可能性、解釈を見た。

- 取り組み

-

400余年の歴史をもつ伝統的工芸品「大阪欄間」。住宅の洋風化で仕事が激減している中で伝統を絶やさぬため、木下文男氏は1965年から、その長女である朋美氏は1994年から、欄間技術を活用し、現代のライフスタイルにも沿う商品を作り続けている。そのひとつが「らんま」と「たんす」の技術継承を目的とした「らんまみずや」である。彫刻部分のデザインは、グッドアイデア株式会社のプロデューサー松田朋春氏、コスチュームアーティストのひびのこづえ氏との異業種コラボで実現。手間は2~3倍もの時間がかかるが、「あえて彫りきらない」という発想を用い、従来の彫刻とは一線を画している。小物製品にはあえて「らんま職人の○○」とネーミングし、欄間や職人の存在をアピール。新しい販路に繋げている。

- 作品紹介

-

らんまみずや

彫刻欄間の技術を用い、日常使いの伝統工芸品を生み出すことを意図した。レースのような抜け感やあえて彫りきらない平面など、デザイナーと協同して伝統に対する現代的な解釈を創出した。

応募タイトル

伝統芸能「石見神楽」の全装具類を職人と障害者チームで製作伝承

第5回「三井ゴールデン匠賞」入選者

応募タイトル

伝統芸能「石見神楽」の全装具類を職人と障害者チームで製作伝承

- 代表略歴・プロフィール

-

島根県浜田市出身。

島根県浜田市出身。浜田地区手をつなぐ育成会会長などを経て、1973年社会福祉法人「いわみ福祉会」を立ち上げ、理事長に就任。現在も島根県知的障害者福祉協会会長、島根県総合開発審議会委員などを歴任する。障害者の生活と就労支援、児童から高齢まで地域の福祉を支えている。2024年渋沢栄一賞受賞。

- 講評

-

伝統と福祉の連携(伝福連携:後継者不足に悩む伝統産業と福祉の二つの課題を組み合わせることで、双方の課題をWin-Winの関係性をもって解決するというもの)が注目されて いる。神楽の衣装・装具の制作を、障害の有無を超えたチームで取り組み、さらには刑務所内の社会復帰センターで受刑者に作業を提供。「祭り」という視点での工芸・伝統の技術継承と、福祉・社会貢献を両立させる取り組みが評価された。

- 取り組み

-

島根県西部の「石見神楽」は、地域で愛される祭り・生活文化の一つ。演目「

大蛇 」の竹・和紙が主材料の蛇胴 、「鐘馗 」等の金銀糸と綿を用いた生き物の立体的刺繍が特徴的な衣装と、和紙製の神楽面は、地場産業であり伝統工芸品である。後継者不足・技術継承問題がある中で、いわみ福祉会は、障害者が生涯打ち込める作業種として衣装等の製作に着目、地域職人による指導と開発を行ってきた。高度な作業は地域雇用のパートを職人として育成し、障害者の作業工程をサポート。顧客の声に応えるべく、技術改良・受注生産システム構築・デザイン力の研究を行い、障害の有無を超えた製作チームにより全ての工程に対応している。和紙の原料の楮 の自家生産も行い、神楽面・蛇胴・衣装へ材料供給を行い、さらに地域に残る「紙布織 り」という貴重な文化と技術の継承にも取り組んでいる。

- 作品紹介

-

伝統芸能 ・石見神楽 の全装具類 飛虎 という架空の生物を背に配置し、前後の下がりに虎を配置した、「竹に虎」をモチーフとした古典的な絵柄の刺繍「陣羽織」。般若面は2本の角をもつ鬼女であり、女の激しい嫉妬や怒り、内面の悲しみを表現している。「びん毛」と平らな「がっそう」でより迫力が増している。

応募タイトル

広瀬絣の伝統技法の映像化による情報発信と地域との取り組み

第5回「三井ゴールデン匠賞」入選者

- 代表略歴・プロフィール

-

1951年島根県出身。1974年父・天野圭(島根県指定無形文化財「広瀬絣」保持者)のもとで広瀬絣に従事。1981年から広瀬絣伝習所講師、広瀬絣の技術伝承・後継者育成に取り組む。2005年島根県指定無形文化財「広瀬絣」保持者に認定される。2010年有志と共に広瀬絣技術保存会を設立。日本工芸会正会員。

- 講評

-

作品の美しさ、技術の確かさはもとより、20年も前から地元の小中学生には

甕場 での藍染体験の場を設けるなど、次世代に繋がる啓蒙を実直に続けていること、「広瀬絣製作技法」を細部にわたり質の高い映像として残し、DVD化するなど情報発信にも熱心に取り組んでいることが総合的に評価された。

- 取り組み

-

江戸末期に始まったとされる広瀬絣。明治30年代に最盛期を迎えるが、他産地の機械化、戦争など時代の変化とともに衰退する。その中でも先人たちの努力により技法が口伝の形で脈々と伝えられ、1981年に広瀬町立「広瀬絣伝習所」が 開設。現在まで42年間、のべ200名の伝習生がその技法を学び継承している。 2010年、広瀬絣伝習所長・永田佳子氏と広瀬絣藍染工房主催・天野順氏の呼びかけのもと、広瀬絣伝習所修了生も参加し、今後の活動や技術の保存・継承を目的とした「広瀬絣技術保存会」を発足。着尺中心だった絣布を利用してバッグや手提げ袋などの小物を製作し、販路を拡げ、藍染製品の作製にも取り組んだ。また、会員は日本伝統工芸展や日本伝統工芸中国展に出展。日々の暮らしの中で絣を織り続けてきた女性達の想いを繋ぎつつ、新しい絣の創作に挑戦している。 2020年には島根県立美術館ギャラリーにおいて展覧会を開催。広瀬絣を未来へ受け継ぐ作品展として多くの来場者にアピールした。

- 作品紹介

-

広瀬絣着物 初雪 広瀬絣は幾何学文様と絵文様を組み合わせて

経緯絣 を織りあげるという特徴がある。幾何学文様は四角い豆腐絣で構成し、絵文様は松竹梅・鶴亀など、おめでたい文様が多く使われてきた。本作品では、経緯絣で構成された菱形の中に緯絣の絵模様を入れた。

応募タイトル

どこか懐かしい。だけど新しい。ここからはじまる小石原焼の新しいカタチ

第5回「三井ゴールデン匠賞」入選者

福岡県

応募タイトル

どこか懐かしい。だけど新しい。ここからはじまる小石原焼の新しいカタチ

- 略歴・プロフィール

-

1969年福岡県小石原出身。1990年佐賀県立有田窯業大学卒業。家業のマルワ窯に従事。国際陶芸展銀賞。1991年渡米し、リックとマークの元で半年間修行。

1995年渡英し、バーナード・リーチの足跡をたどって研修。1996年西日本陶芸美術展文部大臣賞。2005年日本工芸会正会員。2013年福岡県知事からの依頼により「藁刷毛壺」を制作し宮内庁へ献上。

- 講評

-

現在では食器が中心となり、甕や壺などの大きな作品を作ることが少なくなった小石原焼において、庭に置くことのできるようなサイズの椅子、テーブルなど大物作りに励む取り組みが評価された。「高いロクロの技術、小石原らしい

飛鉋 のモダンな表現によるテーブルセットは、そこで楽しく語らう人々の風景を想像させる」と外舘和子氏。まとめ役として精力的に産地の興隆に努める姿勢も評価された。

- 取り組み

-

「手間を惜しまないものづくり」を信条に、生活雑器の産地として確立した小石原焼を歴史的にとらえて、壺や大皿など大物作りに取り組む。伝統技術の継承と新しいオリジナル技術を研磨。形の立ち上がりのパワーを意識して、単純・明快・シャープなものづくりを目指し、小石原焼の伝統を継承しながら新しい伝統を作り、伝える努力を重ねている。

- 作品紹介

-

紅彩藁刷毛飛鉋 テーブルセット小石原焼は近年制作の中心が食器となっているが、昔の職人の意思を継ぎ大物作りに挑戦。伝統の継承と技術の継承をした上でなお現代に合う物を意識して作品作りを行う。その中でも特にテーブルセットは高い技術が必要な作品。